Notre projet de mémoire

se décline en plusieurs volets

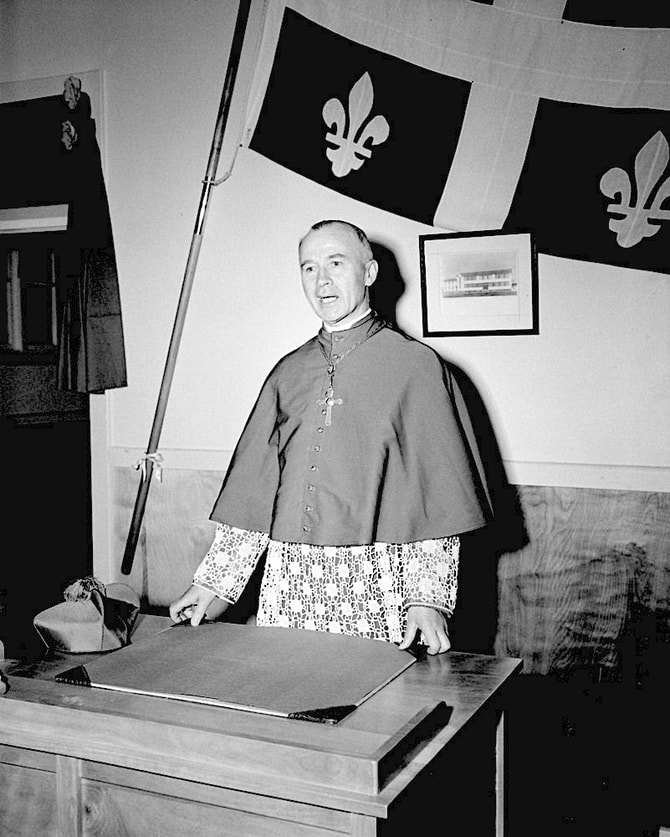

Notre projet de mémoire de Mgr Labrie se décline en plusieurs volets

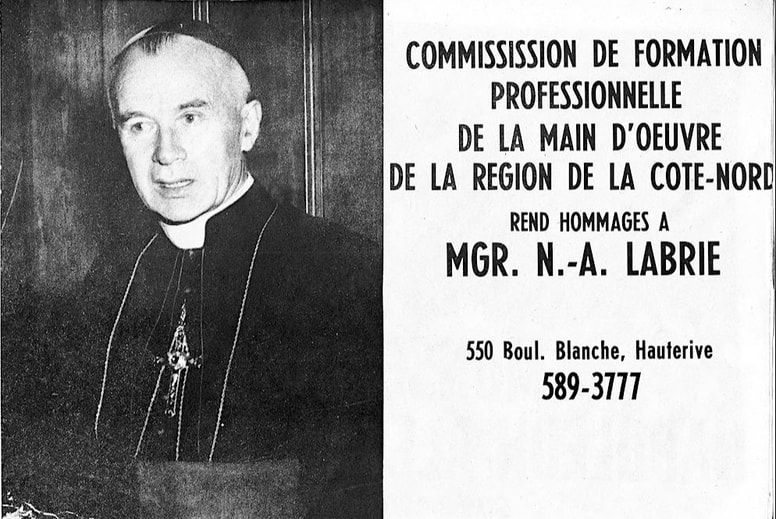

Sur le présent site du Grand Rappel, nous mettons en lumière

le rôle que Mgr Labrie a joué pour transformer la région

Manicouagan en véritable pôle social et éducatif.

Le site évolue avec l'ajout progressif de photos souvenirs, de

films et de documents inédits provenant des familles pionnières et

des institutions partenaires. Contactez-nous si vous possédez de tels

documents, nous pourrons les partager sur le site avec votre accord.

[email protected]

le rôle que Mgr Labrie a joué pour transformer la région

Manicouagan en véritable pôle social et éducatif.

Le site évolue avec l'ajout progressif de photos souvenirs, de

films et de documents inédits provenant des familles pionnières et

des institutions partenaires. Contactez-nous si vous possédez de tels

documents, nous pourrons les partager sur le site avec votre accord.

[email protected]

Un 2e site web créé par Jean-Pierre Deshaies,

associé-eudiste, présente l'ensemble du parcours de Mgr Labrie

à titre de membre de la congrégation des Eudistes, avec des

archives écrites, iconographiques et audio-visuelles.

www.napoleonalexandrelabrie.org

Un 2e site web créé par Jean-Pierre Deshaies,

associé-eudiste, présente l'ensemble du parcours de Mgr Labrie

à titre de membre de la congrégation des Eudistes, avec des

archives écrites, iconographiques et audio-visuelles.

www.napoleonalexandrelabrie.org

Sur le présent site du Grand-Rappel, nous mettons en lumière le rôle que Mgr Labrie a joué pour transformer la région Manicouagan en véritable pôle social et éducatif.

Le site évolue avec l'ajout progressif de photos souvenirs, de films et de documents inédits provenant des familles pionnières et des institutions partenaires.

Contactez-nous si vous possédez de tels documents, nous pourrons les partager sur le site avec votre accord.

[email protected]

Le site évolue avec l'ajout progressif de photos souvenirs, de films et de documents inédits provenant des familles pionnières et des institutions partenaires.

Contactez-nous si vous possédez de tels documents, nous pourrons les partager sur le site avec votre accord.

[email protected]

Un 2e site web créé par Jean-Pierre Deshaies, associé-eudiste, présente l'ensemble du parcours de Mgr Labrie à titre de membre de la congrégation des Eudistes, avec des archives écrites, vidéos et photographiques.

napoleonalexandrelabrie.org

Voici quelques liens rapides sur le contenu

La Place Mgr-Labrie

La Place Mgr-Labrie est située sur la rue Conan du secteur Mingan de Baie-Comeau. Elle sera inaugurée le 17 septembre 2022 à 15h. Le site, l'un des plus beaux de Baie-Comeau, domine l'embouchure de la rivière Manicouagan et la partie basse de l'ancienne ville de Hauterive.

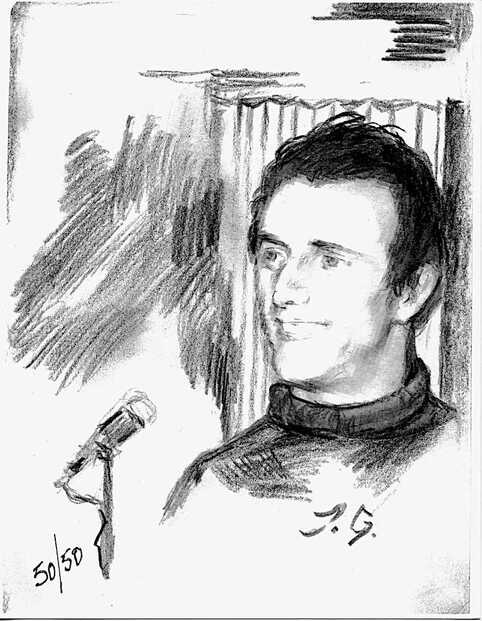

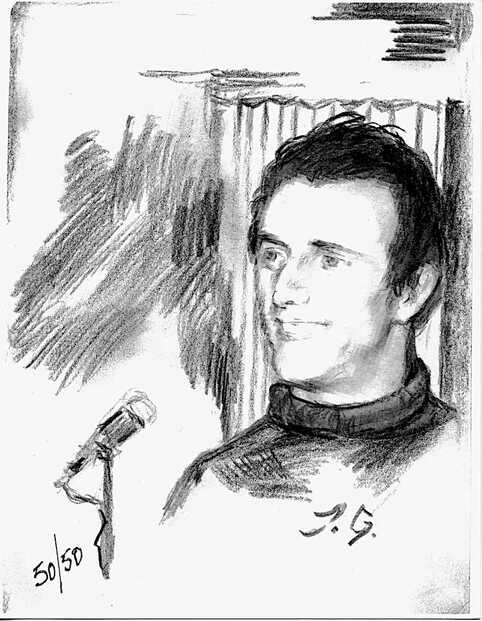

En plus d'un buste en bronze créé par l'artiste Jérémie Giles, on y retrouve des panneaux d'information, des tables à pique-niques et des bancs de parc.

Le buste en bronze de Mgr Labrie

a été créé par l'artiste Jérémie Giles

Le buste en bronze de Mgr Labrie a été créé par l'artiste Jérémie Giles

Tout a comencé par ce projet de l'artiste Jérémie Giles

de créer un buste en bronze de Mgr Labrie. C'est le point

de départ qui s'ouvre sur l'œuvre et la vision d'un

personnage hors norme de l'histoire de la Côte-Nord.

Cette vidéo présente le prototype en glaise crée par Jérémie

dans son atelier de Jonquière en 2019. Le buste a été coulé à

L'Atelier du Bronze d'Inverness en juin 2020, puis sera implanté

dans un endroit commémoratif par la Ville de Baie-Comeau.

Tout à commencé par cette idée de l'artiste Jérémie Giles de créer un buste en bronze de Mgr Labrie.

C'est le point de départ qui s'ouvre sur l'œuvre et la vision d'un personnage hors norme de l'histoire de la Côte-Nord.

Cette vidéo présente le prototype en glaise créé par Jérémie Giles dans son atelier de Jonquière en 2019.

Le buste a été coulé à L'Atelier du Bronze d'Inverness en juin 2020, puis sera implanté dans un endroit commémoratif par la ville de Baie-Comeau.

C'est le point de départ qui s'ouvre sur l'œuvre et la vision d'un personnage hors norme de l'histoire de la Côte-Nord.

Cette vidéo présente le prototype en glaise créé par Jérémie Giles dans son atelier de Jonquière en 2019.

Le buste a été coulé à L'Atelier du Bronze d'Inverness en juin 2020, puis sera implanté dans un endroit commémoratif par la ville de Baie-Comeau.

Texte de Jérémie Giles

"Le hasard a voulu que ma toute première sculpture d'un

buste d'une personnalité, en 1963, fût celle du poète et

chansonnier Gilles Vigneault, fils de la Côte-Nord.

Mes deux dernières œuvres furent réalisées en 2019.

Elles sont le buste de l'honorable et ex premier ministre du

Canada Brian Mulroney, fils de Baie-Comeau, ainsi que le buste

de Mgr N.A.Labrie qui sera mon tout dernier personnage…

Baie-Comeau et la Côte-Nord, fut vraiment cette terre

qui m'a façonné, créativement.

Si Mgr. Labrie devait être érigé sur le territoire aujourd'hui

désigné de Baie-Comeau, pour moi, la boucle serait complète."

Jérémie Giles, 29 novembre 2019

Texte de

Jérémie Giles

Jérémie Giles

"Le hasard a voulu que ma toute première sculpture d'un buste d'une personnalité, en 1963, fût celle du poète et chansonnier Gilles Vigneault, fils de la Côte-Nord.

Mes deux dernières œuvres furent réalisées en 2019.

Elles sont le buste de l'honorable et ex premier ministre du Canada Brian Mulroney, fils de Baie-Comeau, ainsi que le biste de Mgr N.-A. Labrie qui sera mon tout dernier personnage...

Baie-Comeau et la Côte-Nord, furent vraiment cette terre qui m'a façonné, créativement.

Si Mgr Labrie devait être érigé sur le territoire aujourd'hui désigné de Baie-Comeau, pour moi, la boucle serait complète."

Jérémie Giles, 29 novembre 2019.

Mes deux dernières œuvres furent réalisées en 2019.

Elles sont le buste de l'honorable et ex premier ministre du Canada Brian Mulroney, fils de Baie-Comeau, ainsi que le biste de Mgr N.-A. Labrie qui sera mon tout dernier personnage...

Baie-Comeau et la Côte-Nord, furent vraiment cette terre qui m'a façonné, créativement.

Si Mgr Labrie devait être érigé sur le territoire aujourd'hui désigné de Baie-Comeau, pour moi, la boucle serait complète."

Jérémie Giles, 29 novembre 2019.

Les partenaires et donateurs du projet

de mémoire de Mgr Labrie

LE GRAND RAPPEL

LA VILLE DE BAIE-COMEAU

JÉRÉMIE GILES

CAISSE DEJARDINS DE MANIC-OUTARDES

CAISSE DESJARDINS DE BAIE-COMEAU

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOIS DE LA CÔTE-NORD

MARTIN OUELLET, DÉPUTÉ DE RENÉ-LÉVESQUE

LES EUDISTES

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD

GRANIJEM

ATELIER DU BRONZE D'INVERNESS

...

ET LES FAMILLES DONATRICES SUIVANTES

Raymond D'Auteuil et Simone Levasseur

Famille J. Donat Bergeron

Laurent Côté et Marie Beaulieu

Nadia Girard (Famille Labrie)

Aurélien Murray et Cécile Gagnon

Gérard Rochette et Françoise Lefebvre

Michel Simard et Anita Gauthier

Benoît Trudel et Justine Lafontaine

Les partenaires et donateurs du projet de mémoire de Mgr Labrie

Le Grand Rappel

La ville de Baie-Comeau

Jérémie Giles

Caisse Desjardins Manic-Outardes

Caisse Desjardins de Baie-Comeau

Entente de développement culturel

Société nationale des québécois de la Côte-Nord

Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Les Eudistes

Société historique de la Côte-Nord

Atelier du Bronze d'Inverness

...

et les familles donatrices suivantes:

Raymond D'Auteuil et Simone Levasseur

Famile J. Donat Bergeron

Laurent Côté et Marie Beaulieu

Nadia Girard (Famille Labrie)

Aurélien Murray et Cécile Gagnon

Gérard Rochette et Françoise Lefebvre

Michel Simard et Anita Gauthier

Benoît Trudel et Justine Lafontaine

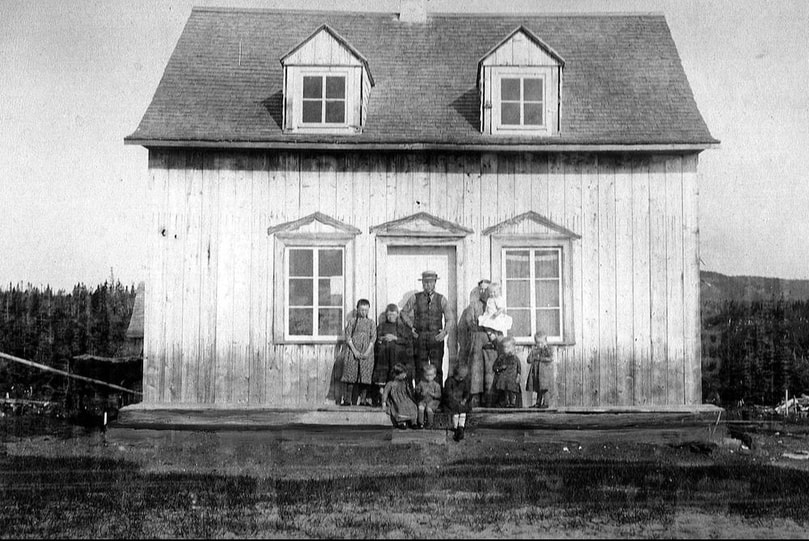

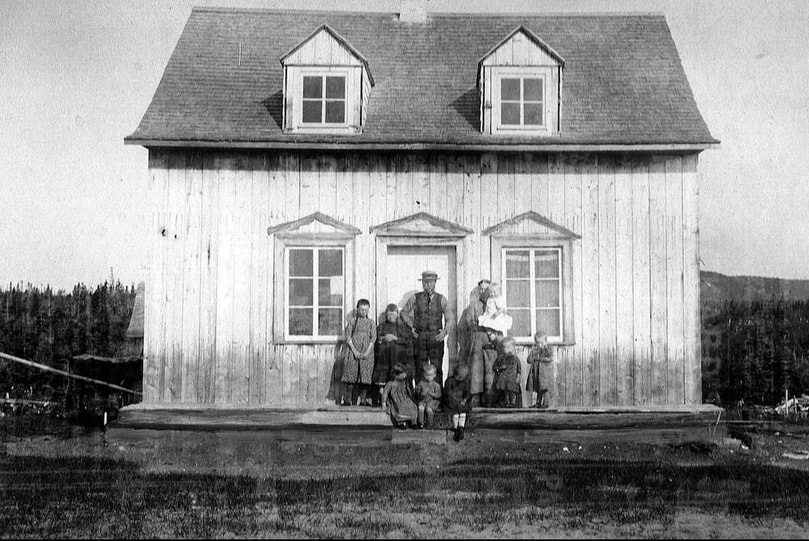

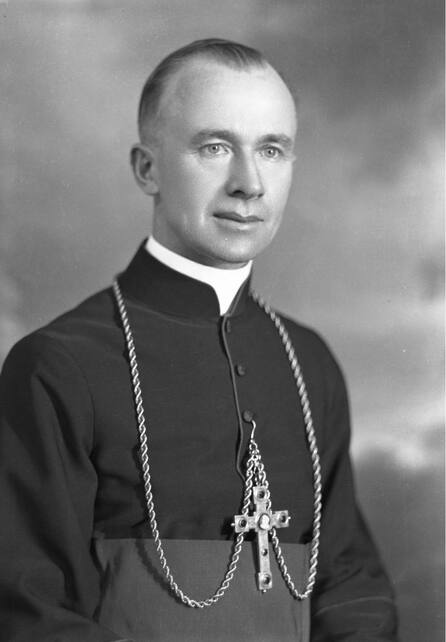

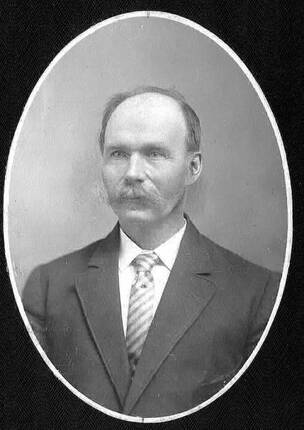

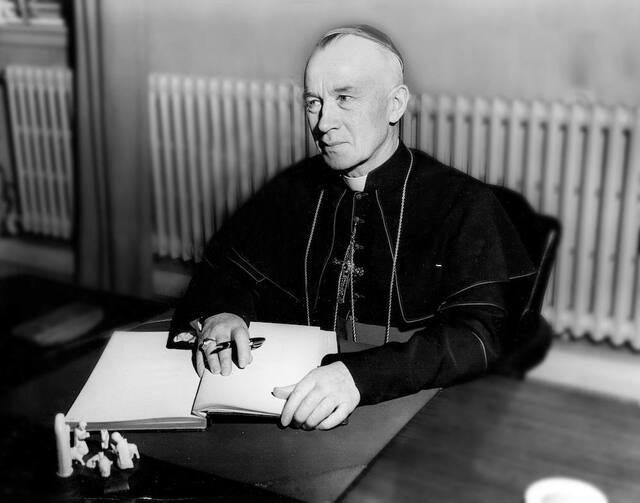

NAISSANCE ET ENFANCE

NAISSANCE ET ENFANCE

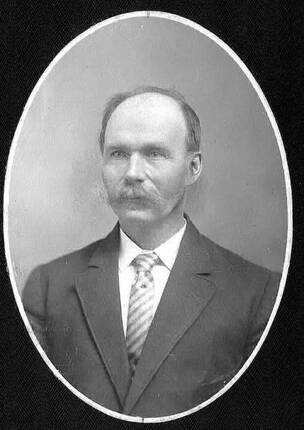

Napoléon-Alexandre Labrie voit le jour dans une famille

de 14 enfants en 1893 à Godbout, un village isolé de la Côte-Nord

qui compte alors une vingtaine de familles, dont celle de

son oncle, le fameux Napoléon-Alexandre Comeau.

À cette époque, on ne dénombre que 9 000 personnes dans cette

immense région qui s'étire sur 1 200 kilomètres, entre Tadoussac

et le détroit de Belle Ile, le long de la rive nord du Saint-Laurent.

L'arrière pays est encore plus vaste. On y vit de chasse, de pêche et

de coupe de bois. Les déplacements sont difficiles et la vie est rude.

Napoléon-Alexandre Labrie voit le jour dans une famille de 14 enfants en 1893 à Godbout, un village isolé de la Côte- Nord qui compte alors une vingtaine de familles, dont celle de son oncle, le fameux Napoléon-Alexandre Comeau.

À cette époque, on ne dénombre que 9 000 personnes dans cette immence région qui s'étire sur 1 200 kilomètre, entre Tadoussac et le détroit de Belle Ile le long de la rive nord du Saint-Laurent.

L'arrière pays est encore plus vaste. On y vit de chasse, de pêche et de coupe de bois. Les déplacements sont difficiles et la vie est rude.

L'action de Napoléon-Alexandre Labrie va s'étendre de

Tadoussac à Baie-Rouge (La Tabatière), entre 1923 et 1956,

dans "ce pays perdu dans un sauvage mystère",

comme il qualifie lui-même sa région natale.

C'est une véritable œuvre civilisatrice qu'il va mener,

d'une ampleur unique dans l'histoire de cette région, par ailleurs

difficile à plus d'un titre. Il s'occupera de santé, d'éducation,

d'économie et même d'environnement, sans oublier les nombreuses

églises et paroisses qu'il fera ériger dans sa mission religieuse et

spirituelle à titre de missionnaire Eudiste, puis plus tard, d'Évêque

responsable de la région.

L'action de Napoléon-Alexandre Labrie va s'étendre de Tadoussac à Baie-Rouge (La Tabatière), entre 1923 et 1956, dans " ce pays perdu dans un sauvage mystère", comme il qualifie lui-même sa région natale.

C'est une véritable œuvre civilisatrice qu'il va mener, d'une ampleur unique dans l'histoire de cette région, par ailleurs difficile à plus d'un titre.

Il s'occupera d'éducation, de santé, d'économie et même d'environnement, sans oublier les nombreuses églises et paroisses qu'il fera ériger dans sa mission religieuse et spirituelle à titre de missionnaire Eudiste, puis plus tard, d'Évêque responsable de la région.

Mgr Labrie parle de sa première messe à Godbout

"On était venu de tous les villages de la Côte et, à cause de l’affluence,

elle eut lieu sur un hôtel dressé sur le portique de la petite église. Monseigneur

Leventoux, le Père LeStrat, et plusieurs autres Pères Eudistes étaient présents.

Le Père Étienne Regnault, alors curé à Pentecôte, s’était donné beaucoup de peine

pour préparer cette fête. Le banquet eut lieu également en plein air. On avait dressé

les tables sur la pelouse de la propriété paternelle.

Dans l’après-midi on escalade la montagne pour y bénir la croix que le

Père Regneault y avait fait dresser pour commémorer cette première messe du

premier prêtre du Vicariat Apostolique. Elle illumine encore les nuits de Godbout."

Napoléon-Alexandre Labrie, Quelques souvenirs (1905-1931)

Mgr Labrie parle de sa première messe à Godbout

"On était venu de tous les villages de la Côte et, à cause de l’affluence, elle eut lieu sur un hôtel dressé sur le portique de la petite église.

Monseigneur Leventoux, le Père LeStrat, et plusieurs autres Pères Eudistes étaient présents.

Le Père Étienne Regneault, alors curé à Pentecôte, s’était donné beaucoup de peine pour préparer cette fête.

Le banquet eut lieu également en plein air. On avait dressé les tables sur la pelouse de la propriété paternelle.

Dans l’après-midi on escalade la montagne pour y bénir la croix que le Père Regneault y avait fait dresser pour commémorer cette première messe du premier prêtre du Vicariat Apostolique.

Elle illumine encore les nuits de Godbout."

Napoléon-Alexandre Labrie, Quelques souvenirs (1905-1931)

Monseigneur Leventoux, le Père LeStrat, et plusieurs autres Pères Eudistes étaient présents.

Le Père Étienne Regneault, alors curé à Pentecôte, s’était donné beaucoup de peine pour préparer cette fête.

Le banquet eut lieu également en plein air. On avait dressé les tables sur la pelouse de la propriété paternelle.

Dans l’après-midi on escalade la montagne pour y bénir la croix que le Père Regneault y avait fait dresser pour commémorer cette première messe du premier prêtre du Vicariat Apostolique.

Elle illumine encore les nuits de Godbout."

Napoléon-Alexandre Labrie, Quelques souvenirs (1905-1931)

ENGAGEMENT SOCIAL

ENGAGEMENT SOCIAL

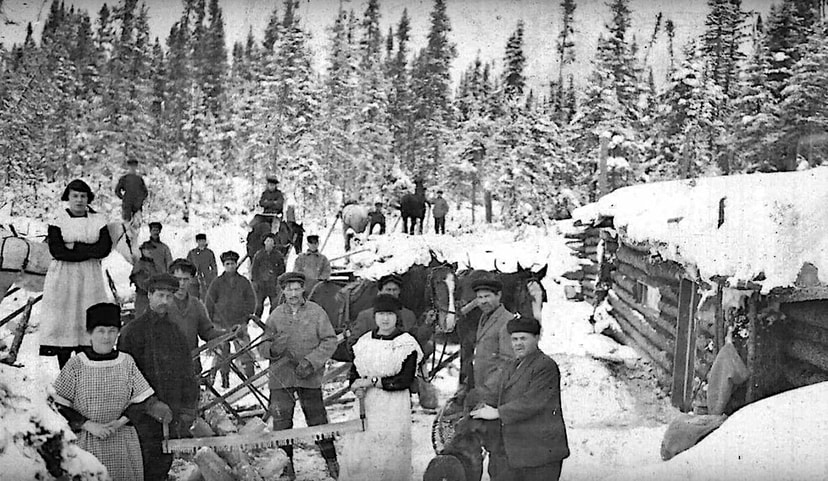

Au début du XXe siècle, la Côte-Nord est largement sous-développée.

Napoléon-Alexandre Labrie en prend conscience rapidement.

Les conditions sanitaires, économiques et sociales déficientes,

qui sont faites à ses concitoyens depuis toujours par les

exploitants économiques, le préoccupent au plus au point.

Cela va orienter toute son action. Adoptant une vision humaniste

du développement, c'est à une existence plus décente et

mieux équilibrée qu'il va convier des milliers de nord-côtiers,

tout particulièrement dans la région Manicouagan.

Au début du XXe siècle, la Côte-Nord est très largement sous-développée. Napoléon-Alexandre Labrie en prend conscience rapidement.

Les conditions sanitaires, économiques et sociales déficientes, qui sont faites à ses concitoyens depuis toujours par les exploitants économiques, le préoccupent au plus haut point.

Cela va orienter toute son action. Adoptant une vision humaniste du développement, c'est à une existence plus décente et mieux équilibrée qu'il va convier des milliers de nord-côtiers, tout particulièrement dans la région Manicouagan.

La question ouvrière selon Mgr Labrie

"Selon que le marché était favorable ou défavorable les compagnies pouvaient pousser leurs opérations ou les suspendre pour un temps ou définitivement.

Et, encore, quand les opérations étaient en activité, la coupe du bois, surtout dans les derniers temps, était faite à grand renfort de main d’œuvre importée de partout, surtout de la Côte Sud.

De plus en plus on prenait l’habitude de faire la coupe du bois en été et automne, alors que les cultivateurs auraient dû s’occuper de leurs fermes.

Cette méthode de travail désorganisait à la fois les deux côtes.

Les ouvriers du nord qui auraient pu espérer du travail pendant toute la dure saison se voyaient réduit en chômage à partir de la fin de décembre, et le chargement des bateaux au cours de l’été n’employait qu’un minimum de main d’œuvre."

Mgr Labrie, Chronique du diocèse du

Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

La question ouvrière selon Mgr Labrie

"Selon que le marché était favorable ou défavorable les compagnies pouvaient pousser leurs opérations ou les suspendre pour un temps ou définitivement.

Et, encore, quand les opérations étaient en activité, la coupe du bois, surtout dans les derniers temps, était faite à grand renfort de main d’œuvre importée de partout, surtout de la Côte Sud.

De plus en plus on prenait l’habitude de faire la coupe du bois en été et automne, alors que les cultivateurs auraient dû s’occuper de leurs fermes.

Cette méthode de travail désorganisait à la fois les deux côtes.

Les ouvriers du nord qui auraient pu espérer du travail pendant toute la dure saison se voyaient réduit en chômage à partir de la fin de décembre, et le chargement des bateaux au cours de l’été n’employait qu’un minimum de main d’œuvre."

Mgr Labrie, Chronique du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

Et, encore, quand les opérations étaient en activité, la coupe du bois, surtout dans les derniers temps, était faite à grand renfort de main d’œuvre importée de partout, surtout de la Côte Sud.

De plus en plus on prenait l’habitude de faire la coupe du bois en été et automne, alors que les cultivateurs auraient dû s’occuper de leurs fermes.

Cette méthode de travail désorganisait à la fois les deux côtes.

Les ouvriers du nord qui auraient pu espérer du travail pendant toute la dure saison se voyaient réduit en chômage à partir de la fin de décembre, et le chargement des bateaux au cours de l’été n’employait qu’un minimum de main d’œuvre."

Mgr Labrie, Chronique du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

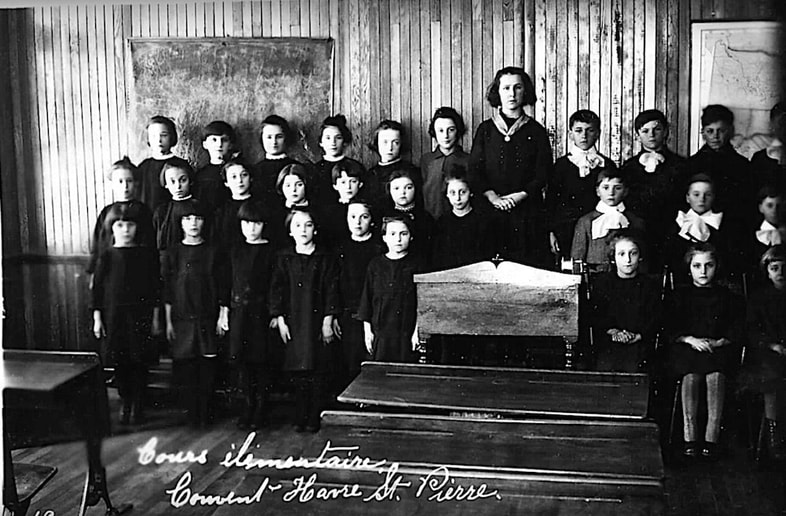

L'ÉDUCATION EST LAPRIORITÉ DE MGR LABRIE

L'ÉDUCATION EST LA PRIORITÉ DE MGR LABRIE

Sa priorité c'est l'éducation, tant pour les garçons

que pour les filles. Il y consacre toutes les ressources de

son diocèse. Sous son impulsion les constructions d'écoles

vont se succéder en cadence tout le long de la Côte.

Anecdote à propos de la construction des écoles

"Quand j’avais des écoles à construire, le gouvernement me promettait une certaine somme mais ne payait qu’une fois l’école construite.

Madame Boulay (de Ragueneau) agissait alors comme ma banque. Elle me prêtait volontiers ce dont j’avais besoin pour mener les travaux.

Elle avait alors 70 ans."

Mgr Labrie - Quelques souvenirs(1905-1931)

Sa priorité c'est l'éducation, tant pour les garçons que pour les filles.

Il y consacre toutes les ressources de son diocèse. Sous son impulsion les constructions d'écoles vont se succéder en cadence tout le long de la Côte.

Anecdote à propos

de la construction des écoles

de la construction des écoles

"Quand j’avais des écoles à construire, le gouvernement me promettait une certaine somme mais ne payait qu’une fois l’école construite.

Madame Boulay (de Ragueneau) agissait alors comme ma banque.

Elle me prêtait volontiers ce dont j’avais besoin pour mener les travaux.

Elle avait alors 70 ans."

Mgr Labrie - Quelques souvenirs(1905-1931)

Madame Boulay (de Ragueneau) agissait alors comme ma banque.

Elle me prêtait volontiers ce dont j’avais besoin pour mener les travaux.

Elle avait alors 70 ans."

Mgr Labrie - Quelques souvenirs(1905-1931)

OUVRIR L'ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

OUVRIR L'ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

L'accès des jeunes de la région aux études supérieures,

filles et garçons confondus, est l'œuvre de sa vie.

Dans le courant des années 1930-40, en l'absence de toute

institution de calibre supérieur, il envoie à même son budget des

étudiants et des étudiantes à Rimouski au Collège classique et à

l'École des Arts et Métiers de même qu'à la Faculté des Sciences

sociales de l'Université Laval.

Le Père Louis Garnier dans son livre

"Du cométique à l'avion"

paru en 1947, donne une bonne idée de l'action de

Mgr Labrie en faveur de l'éducation supérieure (p 284):

"Son Excellence Monseigneur N.-A. Labrie s’impose de très lourds sacrifices pour faire instruire des enfants de la Côte-Nord. Cinquante au moins étudient dans diverses institutions de la province.

Toutes les ressources dont il peut disposer sont consacrées par lui à former des prêtres, s’il plait à Dieu, ou une élite dans la société...et des élèves ont été dirigés par lui vers la Faculté des Sciences Sociales de l’Université Laval, dans l’espoir qu’ils se consacreront plus tard au bien-être de la classe ouvrière !

Gilles Vigneault bénéficiera de cette bienveillance de Mgr Labrie.

Il témoigne dans un texte de reconnaissance envers son bienfaiteur

paru en 1993, que Mgr Labrie n'exigeait pas en retour que les

bénéficiaires se destinent nécessairement à une vocation religieuse.

Témoignage de Gilles Vigneault envers Mgr Labrie

Cet homme était un écologiste avant l'heure.

Et un visionnaire.

En plus d'être un exemple dans sa façon de remplir son ministère, il a toujours montré pour les gloires de ce monde le dédain discret de celui qui n'a pas le souci de rentabiliser ses attitudes.

Le monument qu'il a refusé qu'on lui érige n'eût été que du sable après tout.

Le souvenir de ce qu'il a laissé à la Côte-Nord continuera de grandir."

Lien vers le texte complet de Gilles Vigneault

Texte paru dans l'Église de Baie-Comeau, en supplément à l'Église canadienne,

le 3 juin 1993 à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Mgr Labrie.

L'accès des jeunes de la région aux études supérieures, filles et garçons confondus, est l'œuvre de sa vie.

Dans le courant des années 1930-40, en l'absence de toute institution de calibre supérieur, il envoie à même son budget des étudiants et des étudiantes à Rimouski au Collège classique et à l'École des Arts et Métiers de même qu'à la Faculté des Sciences sociales de l'Universté Laval.

Dans le courant des années 1930-40, en l'absence de toute institution de calibre supérieur, il envoie à même son budget des étudiants et des étudiantes à Rimouski au Collège classique et à l'École des Arts et Métiers de même qu'à la Faculté des Sciences sociales de l'Universté Laval.

Le Père Louis Garnier dans son livre "Du cométique à l'avion" paru en 1947, donne une bonne idée des actions de Mgr Labrie en faveur de l'éducation supérieure (p 284):

"Son Excellence Monseigneur N.-A. Labrie s’impose de très lourds sacrifices pour faire instruire des enfants de la Côte-Nord.

Cinquante au moins étudient dans diverses institutions de la Province.

Toutes les ressources dont il peut disposer sont consacrées par lui à former des prêtres, s’il plait à Dieu, ou une élite dans la société. ….et des élèves ont été dirigés par lui vers la Faculté des Sciences Sociales de l’Université Laval, dans l’espoir qu’ils se consacreront plus tard au bien-être de la classe ouvrière !"

Gilles Vigneault bénéficiera de cette bienveillance de Mgr Labrie.

Il témoigne dans un texte de reconnaissance envers son bienfaiteur paru en 1993, que Mgr Labrie n'exigeait pas en retour que les bénéficiaires se destinent nécessairement à une vocation religieuse.

Témoignage de

Gilles Vigneault

envers Mgr Labrie

Gilles Vigneault

envers Mgr Labrie

"Cet homme était un écologiste avant l'heure.

Et un visionnaire.

En plus d'être un exemple dans sa façon de remplir son ministère, il a toujours montré pour les gloires de ce monde le dédain discret de celui qui n'a pas le souci de rentabiliser ses attitudes.

Le monument qu'il a refusé qu'on lui érige n'eût été que du sable après tout.

Le souvenir de ce qu'il a laissé à la Côte-Nord continuera de grandir."

Lien vers le texte complet de Gilles Vigneault

Texte paru dans l'Église de Baie-Comeau, en supplément à l'Église canadienne, le 3 juin 1993 à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Mgr Labrie.

Et un visionnaire.

En plus d'être un exemple dans sa façon de remplir son ministère, il a toujours montré pour les gloires de ce monde le dédain discret de celui qui n'a pas le souci de rentabiliser ses attitudes.

Le monument qu'il a refusé qu'on lui érige n'eût été que du sable après tout.

Le souvenir de ce qu'il a laissé à la Côte-Nord continuera de grandir."

Lien vers le texte complet de Gilles Vigneault

Texte paru dans l'Église de Baie-Comeau, en supplément à l'Église canadienne, le 3 juin 1993 à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Mgr Labrie.

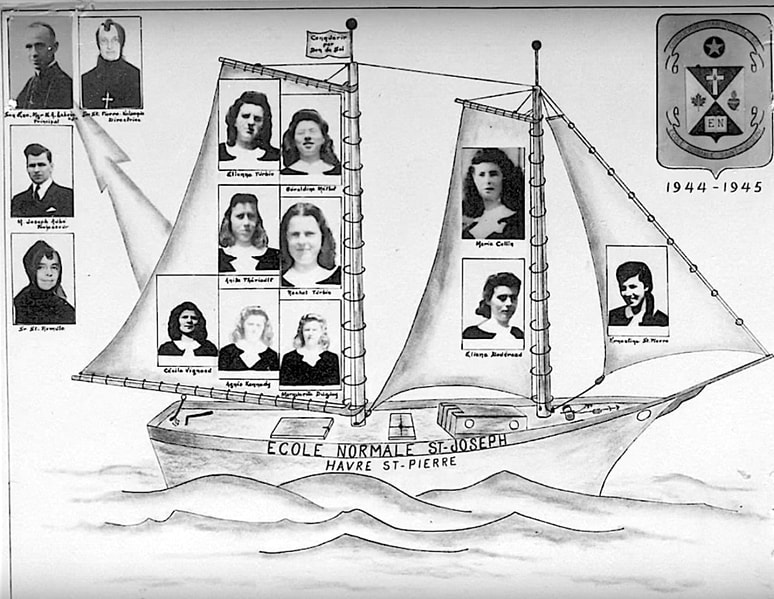

FORMATION DES ENSEIGNANTES

FORMATION DES ENSEIGNANTES

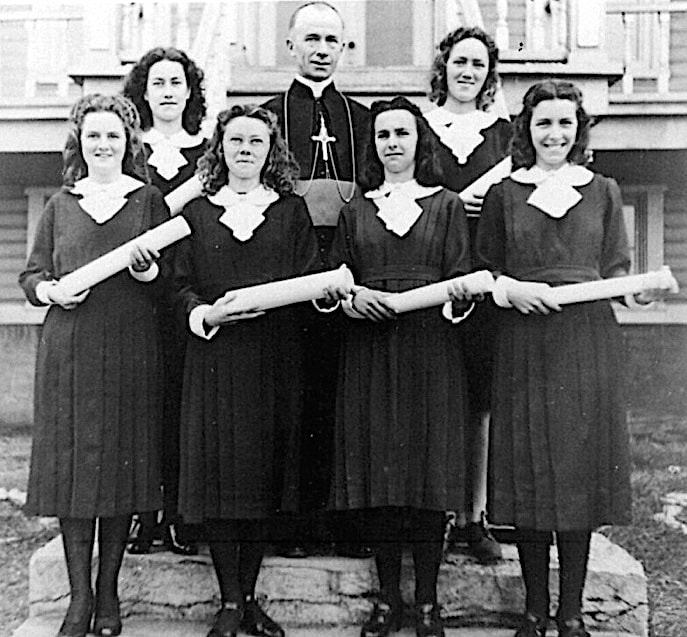

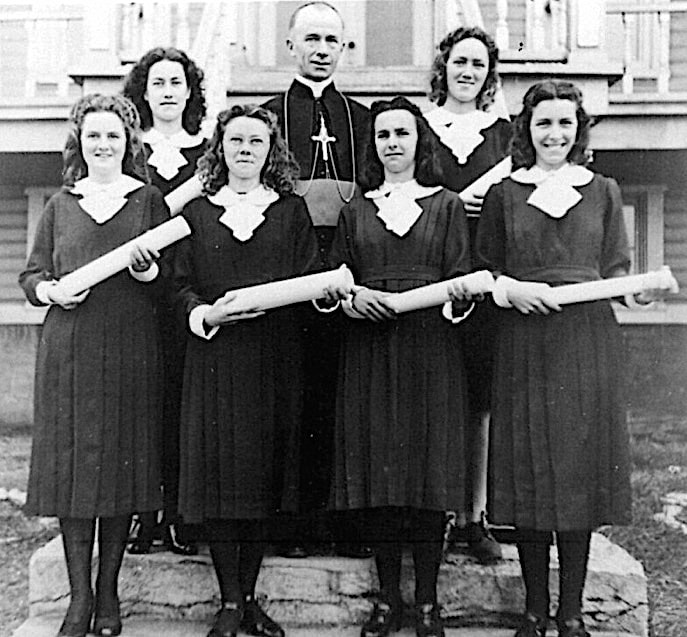

Les écoles Normales de Havre-Saint-Pierre (1939), de

Baie-Comeau (1949) et finalement de Hauterive (1958),

que Mgr Labrie a réussi à mettre sur pied, permettent aux

jeunes filles de la Côte-Nord d'obtenir un diplôme d'enseignante.

Les Révérendes Sœurs de la Charité à Havre-Saint-Pierre et

Mère Marie de Bethléem des Sœurs de Sainte-Croix à Baie-Comeau

et Hauterive seront d'un grand secours dans la réussite de ces projets.

À Hauterive les cours seront dispensés à l'Évêché dans

un premier temps (1958), puis partir de 1961 à l'École normale

Mgr Labrie, un édifice tout neuf entièrement dédié à la formation

des enseignantes avec une aile complète pour héberger

les religieuses et plus d'une centaine de pensionnaires.

En plus de la formation d'enseignante, les étudiantes

auront accès au cours classique.

Mgr Labrie sera le premier directeur de l'école Normale

Saint-Joseph de Havre-Saint-Pierre qu'il fit ouvrir en 1939.

Il était alors en poste au Havre à titre de Vicaire Apostolique

avant de devenir le premier évêque du nouveau diocèse du

Golfe Saint-Laurent qui sera constitué en 1945 à Baie-Comeau.

Résistance dans la Manicouagan

"Le premier obstacle vint de la part de la population. On avait une école dont on était satisfait.

Les jeunes filles qui en sortaient, après y avoir complété le cours ordinaire, pouvaient trouver facilement de l'ouvrage dans les bureaux de la compagnie Québec North Shore, bientôt à la British Aluminium ou en d’autres entreprises, en attendant de se marier.

Qu’avait-on besoin de plus?

La seule ambition des parents et des jeunes filles en général était ce salaire facile.

À une culture supérieure on ne pensait même pas. Mgr Labrie invita les parents et tous les intéressés à une conférence à la salle paroissiale.

Le grand mal c’est que bon nombre de nos gens ne connaissaient rien de notre système d’éducation, qu’ils jugeaient inférieur.

Pour eux le nec plus ultra de l’éducation était la connaissance de l’anglais.

Le conférencier ( N.D.L.R. Mgr Labrie) leur expliqua longuement notre système, insista sur sa valeur culturelle, cita des exemples et rappela aux parents que notre région en était rendue au point où elle devait penser non seulement à gagner de l’argent, mais à s’élever au niveau culturel des autres régions du pays.

Nous devions y mettre de la fierté. L’école normale nous permettait déjà de commencer ce nivèlement en attendant que le cours classique, pour les filles comme pour les garçons vienne mettre le complément."

Mgr Labrie, Chroniques du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

Les écoles Normales de Havre-Saint-Pierre(1939), de Baie-Comeau (1949) et finalement de Hauterive (1958), que Mgr Labrie réussi à mettre sur pied, permettent aux jeunes filles de la région d'obtenir un diplôme d'enseignante.

Les Révérendes Sœurs de la Charité à Havre-Saint-Pierre et Mère Marie de Bethléem des Sœurs de Sainte-Croix à Baie-Comeau et Hauterive seront d'un grand secours dans la réussite de ces projets.

À Hauterive les cours seront dispensés à l'Évêché dans un premier temps (1958), puis partir de 1961 à l'École normale Mgr Labrie, un édifice tout neuf entièrement dédié à la formation des enseignantes avec une aile complète pour héberger les religieuses et plus d'une centaine de pensionnaires.

En plus de la formation d'enseignante, les étudiantes auront accès au cours classique.

Les écoles Normales de Havre-Saint-Pierre(1939), de Baie-Comeau (1949) et finalement de Hauterive (1958), que Mgr Labrie réussi à mettre sur pied, permettent aux jeunes filles de la région d'obtenir un diplôme d'enseignante.

Les Révérendes Sœurs de la Charité à Havre-Saint-Pierre et Mère Marie de Bethléem des Sœurs de Sainte-Croix à Baie-Comeau et Hauterive seront d'un grand secours dans la réussite de ces projets.

À Hauterive les cours seront dispensés à l'Évêché dans un premier temps (1958), puis partir de 1961 à l'École normale Mgr Labrie, un édifice tout neuf entièrement dédié à la formation des enseignantes avec une aile complète pour héberger les religieuses et plus d'une centaine de pensionnaires.

En plus de la formation d'enseignante, les étudiantes auront accès au cours classique.

Mgr Labrie sera le premier directeur de l'école Normale Saint-Joseph de Havre-Saint-Pierre qu'il fit ouvrir en 1939.

Il était alors en poste au Havre à titre de Vicaire Apostolique (évêque) avant de devenir le premier évêque du nouveau diocèse du Golfe Saint-Laurent qui sera constitué en 1945 à Baie-Comeau.

Il était alors en poste au Havre à titre de Vicaire Apostolique (évêque) avant de devenir le premier évêque du nouveau diocèse du Golfe Saint-Laurent qui sera constitué en 1945 à Baie-Comeau.

Résistance dans la Manicouagan

"Le premier obstacle vint de la part de la population.

On avait une école dont on était satisfait.

Les jeunes filles qui en sortaient, après y avoir complété le cours ordinaire, pouvaient trouver facilement de l'ouvrage dans les bureaux de la compagnie Quebec North Shore, bientôt à la British aluminium ou en d'autres entreprises, en attendant de se marier.

Qu'avait-on besoin de plus ? La seule ambition des parents et des jeunes filles en général était ce salaire facile.

À une culture supérieure on ne pensait même pas.

Mgr Labrie invita les parents et tous les intéressés à une conférence à la salle paroissiale.

Le grand mal c'est que bon nombre de nos gens ne connaissaient rien de notre système d'éducation, qu'ils jugeaient inférieur.

Pour eux le nec plus ultra de l'éducaiton était la connaissance de l'anglais.

Le conférencier (N.D.L.R. Mgr Labrie) leur expliqua longuement notre système, insista sur sa valeur culturelle, cita des exemples et rappela aux parents que notre région en était rendue au point où elle devait penser non seulemt à gagner de l'argent, mais à s'élever au niveau culturel des autres régions du pays.

Nous devions y mettre de la fierté. L'école normale nous permettrait déjà de commencer ce nivellement en attendant que le cours classique, pour les filles comme pour les garçons vienne mettre le complément."

Mgr Labrie, Chroniques du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

On avait une école dont on était satisfait.

Les jeunes filles qui en sortaient, après y avoir complété le cours ordinaire, pouvaient trouver facilement de l'ouvrage dans les bureaux de la compagnie Quebec North Shore, bientôt à la British aluminium ou en d'autres entreprises, en attendant de se marier.

Qu'avait-on besoin de plus ? La seule ambition des parents et des jeunes filles en général était ce salaire facile.

À une culture supérieure on ne pensait même pas.

Mgr Labrie invita les parents et tous les intéressés à une conférence à la salle paroissiale.

Le grand mal c'est que bon nombre de nos gens ne connaissaient rien de notre système d'éducation, qu'ils jugeaient inférieur.

Pour eux le nec plus ultra de l'éducaiton était la connaissance de l'anglais.

Le conférencier (N.D.L.R. Mgr Labrie) leur expliqua longuement notre système, insista sur sa valeur culturelle, cita des exemples et rappela aux parents que notre région en était rendue au point où elle devait penser non seulemt à gagner de l'argent, mais à s'élever au niveau culturel des autres régions du pays.

Nous devions y mettre de la fierté. L'école normale nous permettrait déjà de commencer ce nivellement en attendant que le cours classique, pour les filles comme pour les garçons vienne mettre le complément."

Mgr Labrie, Chroniques du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

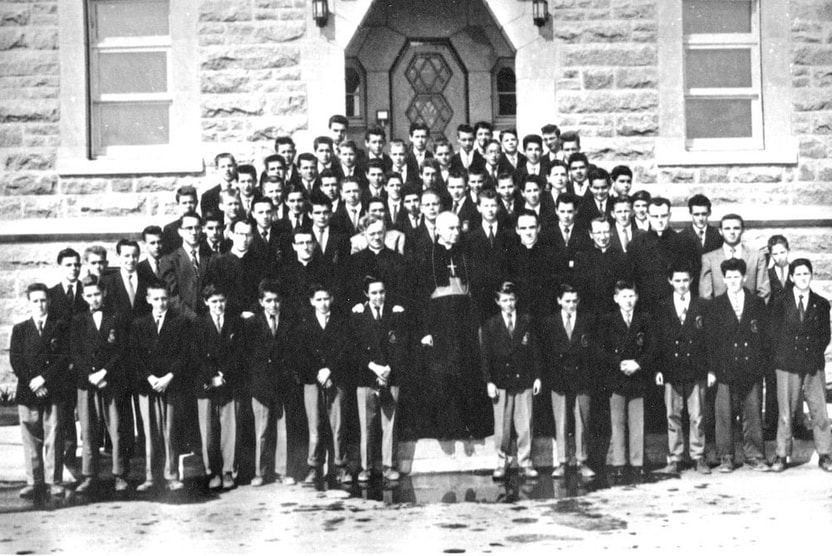

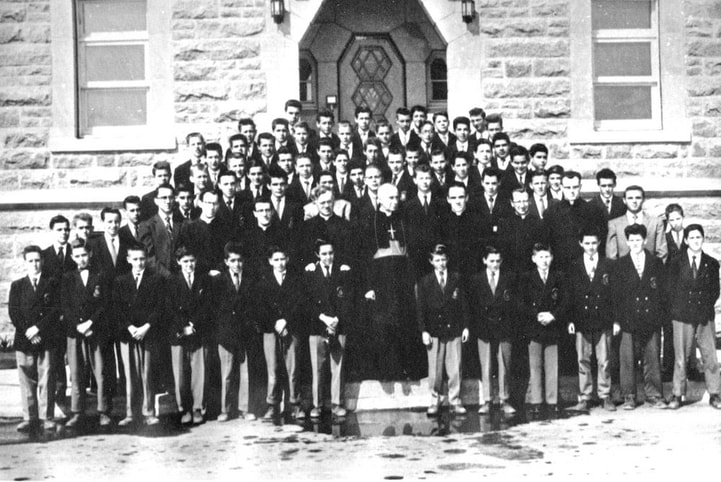

LE COLLÈGE CLASSIQUE DE HAUTERIVE

COLLÈGE CLASSIQUE DE HAUTERIVE

Enfin ce sont les études classiques que Mgr Labrie réussi à implanter dans

la région Manicouagan, grâce à l'initiative de son bras droit, Mgr René Bélanger.

Dans des locaux temporaires à partir de 1954, fournis par la toute jeune

Commission scolaire de Hauterive, ensuite dans l'Évêché, puis en 1958,

dans l'édifice tout neuf du Collège classique de Hauterive, les jeunes

garçons de toute la Côte peuvent désormais se préparer aux études

universitaires.

Le cours classique sera offert aux étudiantes à partir de 1961 dans

les locaux de l'école Normale, puis au Collège même en 1964.

Ce projet éducatif est un exemple de la solidarité régionale.

Ainsi la compagnie Anglo Pulp de Forestville va fournir des

camps mobiles en guise de locaux temporaires.

La construction du Collège lui-même va nécessiter une campagne

de socio-financement, menée de Tadoussac à Natashquan, sous

la présidence d'honneur de M. Rheal Antoine "Tony" Beaulieu alors

président de la Chambre de commerce de Baie-Comeau.

Elle rapportera six cent mille dollars, une somme qui

sera doublée par le premier ministre Maurice Duplessis.

Témoignage de M. Octave Deraps, étudiant de la première heure.

"J’avais d’assez bons résultats scolaires; le curé Arthur Parent avait jasé avec mon père de l’ouverture du collège de Hauterive et que ce serait bon pour moi : « Si vous êtes d’accord, on va s’organiser et on va envoyer votre garçon »

Je suis arrivé au collège de Hauterive en 1954 au moment ou le collège ouvrait… je suis monté au Havre sur une barge, une petite goélette avec deux mats et un moteur… Nous avions couché à Baie-Johan-Beetz, car il ventait trop fort.

Heureusement que nous étions partis un peu en avance, j’ai pu prendre le bateau (le SS North Shore de la Clark Steamship…) à Havre-Saint Pierre, le vendredi soir.

Je suis arrivé le dimanche matin à neuf heures. Je ne connaissais alors personne…"

(M. Octave Deraps deviendra plus tard directeur du CEGEP de Sept-Iles

Frenette, Pierre (2009) « Des Belles-lettres, des sciences et des techniques … Un demi-siècle d’enseignement supérieur nord-côtier ».

Pierre Frenette et la Société historique de la Côte-Nord p.24-25

Pierre Frenette et la Société historique de la Côte-Nord p.24-25

Enfin ce sont les études classiques que Mgr Labrie réussi à implanter dans la région Manicouagan, grâce à l'initiative de sont bras droit, Mgr René Bélanger.

Dans des locaux temporaires à partir de 1954, fournis par la toute jeune Commission scolaire de Hauterive, ensuite dans l'Évêché, puis en 1958, dans l'édifice tout neuf du Collège classique de Hauterive, les jeunes garçons de toute la Côte peuvent désormais se préparer aux études universitaires.

Le cours classique sera offert aux étudiantes à partir de 1961 dans les locaux de l'école Normale, puis du Collège même en 1964.

Ce projet éducatif est un exemple de la solidarité régionale. Ainsi la compagnie Anglo Pulp de Forestville va fournir des camps mobiles en guise de locaux temporaires.

La construction du Collège lui-même va nécessiter une campagne de socio-financement, menée de Tadoussac à Natashquan sous la présidence d'honneur de M. Rheal Antoine " Tony" Beaulieu, alors président de la Chambre de commerce de Baie-Comeau.

Elle rapportera six cent mille dollars, une somme qui sera doublée par le premier ministre Maurice Duplessis.

Témoignage de

M. Octave Deraps, étudiant de la première heure.

M. Octave Deraps, étudiant de la première heure.

"J'avais d'assez bons résultats scolaires; le curé Arthur Parent avait jasé avec mon père de l'ouverture du collè de Hauterive et que ce serait bon pour moi

" Si vous êtes d'accord, on va s'organiser et on va envoyer votre garçcon"

Je suis arrivé au collège de Hauterive en 1954 au moment ou le collège ouvrait...

Je suis monté au Havre sur une barge, une petite goélette avec deux mats et un moteur...

Nous avions couché à Baie-Johan-Beetz, car il ventait trop fort.

Heureusement que nous étions parti un peu en avance, j'ai pu prendre le bateau (le SS North Shore de la Clark Steamship...) à Havre-Saint-Pierre, le vendredi soir.

Je suis arrivé le dimanche matin à neuf heures. Je ne connaissais alors personne..."

(M. Octave Deraps deviendra plus tard directeur du CEGEP de Sept-Iles)

Frenette, Pierre (2009) « Des Belles-lettres, des sciences et des techniques … Un demi-siècle d’enseignement supérieur nord-côtier ». Pierre Frenette et la Société historique de la Côte-Nord p.24-25

" Si vous êtes d'accord, on va s'organiser et on va envoyer votre garçcon"

Je suis arrivé au collège de Hauterive en 1954 au moment ou le collège ouvrait...

Je suis monté au Havre sur une barge, une petite goélette avec deux mats et un moteur...

Nous avions couché à Baie-Johan-Beetz, car il ventait trop fort.

Heureusement que nous étions parti un peu en avance, j'ai pu prendre le bateau (le SS North Shore de la Clark Steamship...) à Havre-Saint-Pierre, le vendredi soir.

Je suis arrivé le dimanche matin à neuf heures. Je ne connaissais alors personne..."

(M. Octave Deraps deviendra plus tard directeur du CEGEP de Sept-Iles)

Frenette, Pierre (2009) « Des Belles-lettres, des sciences et des techniques … Un demi-siècle d’enseignement supérieur nord-côtier ». Pierre Frenette et la Société historique de la Côte-Nord p.24-25

PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL

Parmi les grandes réalisations de Mgr Labrie, il y a l'agrandissement

de l'hôpital de Havre-Saint-Pierre (1942) et tout particulièrement

l'édification de celui de Hauterive (1950), où les Hospitalières de

l'Hôtel-Dieu de Montréal vont jouer un rôle prépondérant.

À cette époque ce sont les congrégations religieuses qui s'occupent

des services de santé. Sur la Côte-Nord, le seul hôpital à vocation

régionale à la fin des années 40 est à Havre-Saint-Pierre, trop loin

désormais du nouveau pôle de croissance qu'est devenue la région

de Baie-Comeau.

Là, l'hôpital Boisvert ne compte que 25 lits. La priorité va aux

résidents de la ville industrielle qui sont en majorité des employés

de la papetière QNS.

La population de la Manicouagan est en croissance rapide et

le besoin d'un hôpital régional est devenu pressant. Mgr Labrie

va saisir l'occasion et en faire le foyer central de cette nouvelle

ville de Hauterive qu'il développe à l'ouest de Baie-Comeau.

L'histoire de l'Hôtel-Dieu de Hauterive est une véritable aventure

faite d'audace et d'engagement solidaire. À titre d'exemple, les

Hospitalières vont emprunter près d'un million de dollars

pour compléter le financement de l'Hôtel-Dieu de Hauterive.

Témoignage d'une des premières résidentes de Hauterive

Madame Madeleine Morel, une des premières femmes avec son mari,

Léo Tremblay, à s’être installée à Hauterive écrira dans son journal :

Léo Tremblay, à s’être installée à Hauterive écrira dans son journal :

" six religieuses hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal arrivent pour

fonder un Hôtel-Dieu à Hauterive…elles sont six et c’est peine perdue

d’essayer d’en trouver une plus fine que l’autre, elles le sont toutes

également. Elles sont tout sourire et, si leur cœur est encore lourd d’avoir

laissé leur grande famille pour se donner à nous, il n’y paraît rien. "

Mgr Labrie, Chronique du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956).

Lien vers le texte complet à propos de la création de l'hôpital

PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL

Parmi les grandes réalisations de Mgr Labrie, il y a l'agrandissement de l'hôpital de Havre-Saint-Pierre (1942) et tout particulièrement l'édification de celui de Hauterive (1950), où les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal vont jouer un rôle prépondérant.

À cette époque ce sont les congrégations religieuses qui assurent les services de santé. Sur la Côte-Nord, le seul hôpital à vocation régionale à la fin des années 40 est à Havre-Saint-Pierre, trop loin désormais du nouveau pôle de croissance qu'est devenue la région de Baie-Comeau.

Là, l'hôpital Boisvert ne compte que 25 lits. La priorité va aux résident de la ville industrielle qui sont en majorité des employés de la papetière QNS.

La population de la Manicouagan est en croissance rapide et le besoin d'un hôpital régional est devenu pressant. Mgr Labrie va saisir l'occasion et en faire le foyer central de cette nouvelle ville qu'il développe à l'ouest de Baie-Comeau.

L'histoire de l'Hôtel-Dieu de Hauterive est une véritable aventure faite d'audace et d'engagement solidaire.

À titre d'exemple, les Hospitalières emprunteront près de un million de dollars pour compléter le financement de l'hôtel-Dieu de Hauterive.

Témoignage d'une des premières résidentes de Hauterive

Madame Madeleine Morel, une des premières femmes avec son mari, monsieur Léo Tremblay, à s’être installée à Hauterive écrira dans son journal :

"six religieuses Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal arrivent pour à Hauterive…elles sont six et c’est peine perdue d’essayer d’en trouver une plus fine que l’autre, elles le sont toutes également.

Elles sont tout sourire et, si leur cœur est encore lourd d’avoir laissé leur grande famille pour se donner à nous, il n’y paraît rien."

Mgr Labrie, Chronique du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956).

Lien vers le texte complet à propos de la création de l'hôpital.

"six religieuses Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal arrivent pour à Hauterive…elles sont six et c’est peine perdue d’essayer d’en trouver une plus fine que l’autre, elles le sont toutes également.

Elles sont tout sourire et, si leur cœur est encore lourd d’avoir laissé leur grande famille pour se donner à nous, il n’y paraît rien."

Mgr Labrie, Chronique du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956).

Lien vers le texte complet à propos de la création de l'hôpital.

Extraits du docu-fiction "Symphonie Laurentienne" tourné en 1939 par

le Père Joseph Danion. – Archives des Eudistes

le Père Joseph Danion. – Archives des Eudistes

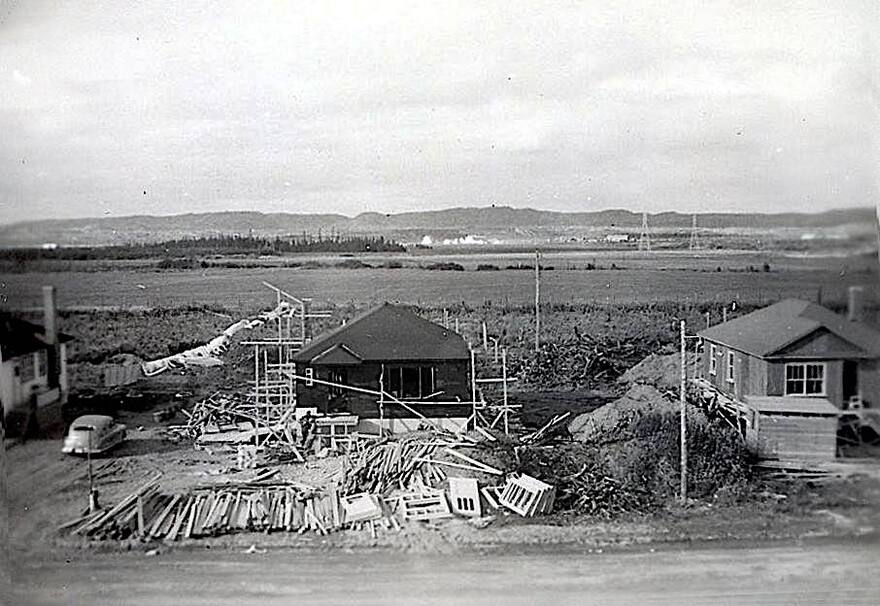

L'ÉVÊCHÉ DE HAUTERIVE

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

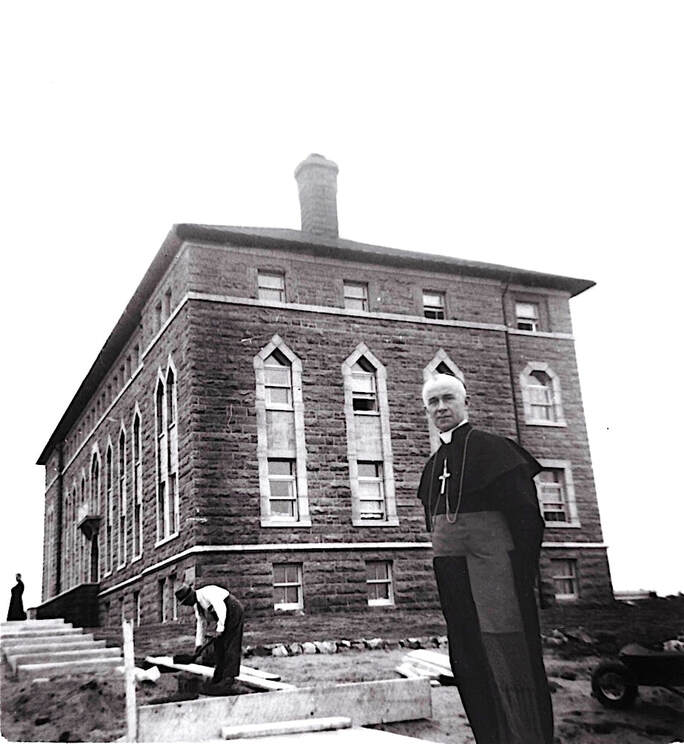

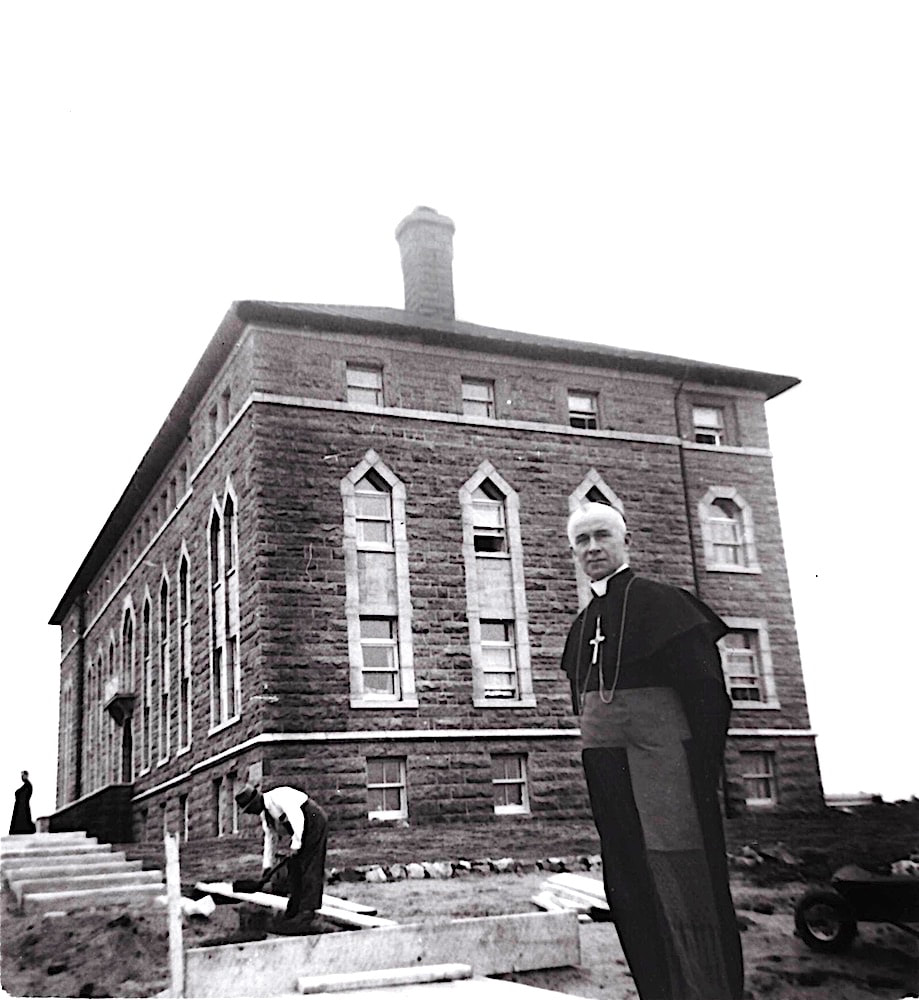

Le premier édifice construit à Hauterive est l'Évêché, complété en 1950.

Prévu pour être le siège social du diocèse du Golfe St-Laurent, il sert en même temps d'hôpital temporaire durant 4 ans (1950-54).

Il accueille ensuite les étudiants du cours classique et le dortoir des

pensionnaires de 1955 à 58, en attendant la construction du Collège

lui-même qui sera complétée à l'automne 1958. Il accueillera ensuite

la centaine d'étudiantes de l'école Normale et les dix religieuses

enseignantes de 1958 à 61.

Cet édifice est un haut lieu de l'histoire de la Manicouagan.

Mgr Labrie en a fait la pierre d'assise de son diocèse et du

développement social et éducatif qu'il souhaitait pour toute la région.

L'édifice est aujourd'hui le CHSLD N.-A.-Labrie.

L'ÉVÊCHÉ DE HAUTERIVE

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

Le premier édifice construit à Hauterive est l'Évêché, complété en 1950. Prévu pour être le siège social du diocèse du Golfe-st-Laurent, il sert en même temps d'hôpital temporaire durant 4 ans (1950-54).

Il accueille ensuite de 1955 à 58, les étudiants du cours classique et le dortoir des pensionnaires en attendant la construction du Collège lui-même qui sera complété à l'automne 1958.

Il accueillera ensuite la centaine d'étudiantes de l'école Normale et les dix religieuses enseignantes de 1958 à 61.

Cet édifice est un haut lieu de l'histoire de la Manicouagan. Mgr Labrie en a fait la pierre d'assise de son diocèse et du développement social et éducatif qu'il souhaitait pour toute la région.

L'édifice est aujourd'hui le CHSLD N.-A. Labrie.

Un film d'archive de

l'évêché en construction

Voici un film d'archives de l'Évêché de Hauterive en construction.

On assiste à la pose de la pierre angulaire faite le 23 octobre 1949

par Mgr Labrie et l'Archevêque de Rimouski Mgr Courchesne.

Un document rédigé par Mgr Bélanger y est inséré. Le maire

de la nouvelle ville, M. Henri Fortier, est présent ainsi que de

nombreux citoyens de la région. On apperçoit les premières

habitations de Hauterive. Tiré du Fonds d'archives des Eudistes

On assiste à la pose de la pierre angulaire faite le 23 octobre 1949

par Mgr Labrie et l'Archevêque de Rimouski Mgr Courchesne.

Un document rédigé par Mgr Bélanger y est inséré. Le maire

de la nouvelle ville, M. Henri Fortier, est présent ainsi que de

nombreux citoyens de la région. On apperçoit les premières

habitations de Hauterive. Tiré du Fonds d'archives des Eudistes

Un film d'archive de l'évêché en construction

Voici un film d'archives de l'Évêché de Hauterive en construction.

On assiste à la pose de la pierre angulaire faite le 23 octobre 1949 par Mgr Labrie et l'Archevêque de Rimouski Mgr Courchesne. Un document rédigé par Mgr Bélanger y est inséré.

Le maire de la nouvelle ville, M. Henri Fortier, est présent ainsi que de nombreux citoyens de la région. On apperçoit les premières habitations de Hauterive.

Tiré du Fonds d'archives des Eudistes

On assiste à la pose de la pierre angulaire faite le 23 octobre 1949 par Mgr Labrie et l'Archevêque de Rimouski Mgr Courchesne. Un document rédigé par Mgr Bélanger y est inséré.

Le maire de la nouvelle ville, M. Henri Fortier, est présent ainsi que de nombreux citoyens de la région. On apperçoit les premières habitations de Hauterive.

Tiré du Fonds d'archives des Eudistes

ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE ET SYNDICAL

ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

ET SYNDICAL

ET SYNDICAL

Mgr Labrie est un fervent défenseur du mouvement coopératif.

Il œuvre à l’établissement de coopératives d'électricité dans

la Minganie et la Manicouagan, de coopératives forestière et

d'habitation pour la construction de Hauterive, ainsi que de

huit Caisses populaires sur le territoire.

La question ouvrière ayant également attiré son attention. Il tente,

sans succès cependant, de provoquer la syndicalisation des bûcherons

de la Côte-Nord. Pour cela il accueille un organisateur syndical,

ce qui favorisera plus tard la venue de la CSN dans la région,

en particulier dans la nouvelle usine d'aluminium de Baie-Comeau.

Mgr Labrie est un fervent défenseur du mouvement coopératif.

Il œuvre à l'établissement de coopératives d'électricité dans la Minganie et la Manicouagan, de coopératives forestière et d'habitation pour la construction des premières résidences de Hauterive, ainsi que de huit Caisses populaires sur le territoire.

La question ouvrière ayant attiré son attention.

Il tente, sans succès cependant, de provoquer la syndicalisation des bûcherons de la Côte-Nord. Pour cela il accueille un organisateur syndical, ce qui favorisera plus tard la venue de la CSN dans la région, en particulier dans la nouvelle usine d'aluminium de Baie-Comeau.

Il œuvre à l'établissement de coopératives d'électricité dans la Minganie et la Manicouagan, de coopératives forestière et d'habitation pour la construction des premières résidences de Hauterive, ainsi que de huit Caisses populaires sur le territoire.

La question ouvrière ayant attiré son attention.

Il tente, sans succès cependant, de provoquer la syndicalisation des bûcherons de la Côte-Nord. Pour cela il accueille un organisateur syndical, ce qui favorisera plus tard la venue de la CSN dans la région, en particulier dans la nouvelle usine d'aluminium de Baie-Comeau.

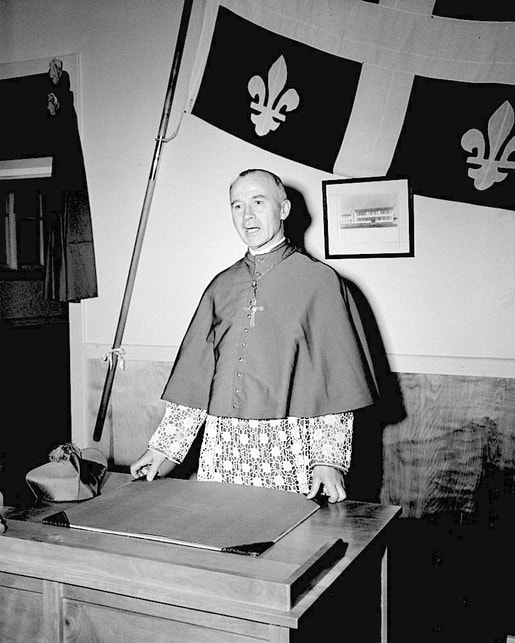

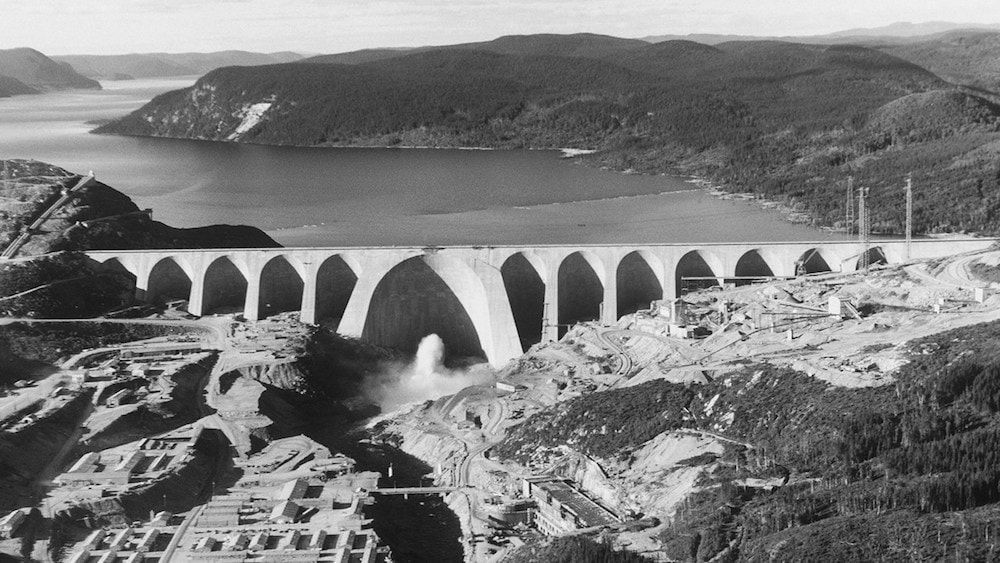

ENGAGEMENT POLITIQUE

ENGAGEMENT POLITIQUE

En 1948, Mgr Labrie va se lancer dans une intervention qui

n'est pas du tout du domaine ecclésiastique en s’insurgeant

contre le projet de détournement de la source de la rivière

Betsiamites vers le Lac St-Jean au profit de l'Alcan.

Ce projet aurait compromis le développement de la Haute Côte-Nord.

Il s'insurge également contre le projet de transbordement vers cette

même région des ressources minières du Labrador, au détriment de

Sept-Iles. Un article signé par l'Évêque et publié dans tous les journaux

du pays, en français comme en anglais, va faire les manchettes.

Cette intervention spectaculaire convainc le premier ministre Duplessis

de ne pas autoriser les deux projets en question. Un an plus tard, Hydro-

Québec inaugurait les travaux d'harnachement de la rivière Betsiamites.

Réaction de M. Duplessis

En fait cette intervention de Mgr Labrie rendait service à Monsieur Duplessis.

Il pouvait ainsi répondre au président de l’Alcan : «Si nous vous accordons cette

demande, nous aurons l’évêque contre nous et si l’évêque est contre nous,

tout le comté sera contre nous, et qui sait si toute la province ne suivra pas.»

Mgr Labrie, Chroniques du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

En 1948, Mgr Labrie va se lancer dans une intervention qui n'est pas du tout du domaine ecclésiastique, en s'insurgeant contre le projet de détournement de la source de la rivière Betsiamites vers le Lac St-jean au profit de l'Alcan.

Ce projet aurait compromis le développement de la Haute Côte-Nord.

Il s'insurge également contre le projet de transbordement vers cette même région des ressources minières du Labrador, au détriment de Sept-Iles.

Un article signé par l'Évêque et publié dans tous les journaux du pays, en français comme en anglais, va faire les manchettes.

Cette intervention spectaculaire convainc le premier ministre Duplessis de ne pas autoriser les deux projets en question.

Un an plus tard, Hydro-Québec inaugurait les travaux d'harnachement de la rivière Betsiamites.

Réaction de

M. Duplessis

M. Duplessis

"En fait cette intervention de Mgr Labrie rendait service à Monsieur Duplessis. Il pouvait ainsi répondre au président de l'Alcan:

<<Si nous vous accordons cette demande, nous aurons l'évêque contre nous et si l'évêquêe est contre nous, tout le comté sera contre nous, et qui sait si toute la province ne suivra pas.>>"

Mgr Labrie, Chroniques du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

<<Si nous vous accordons cette demande, nous aurons l'évêque contre nous et si l'évêquêe est contre nous, tout le comté sera contre nous, et qui sait si toute la province ne suivra pas.>>"

Mgr Labrie, Chroniques du diocèse du Golfe Saint-Laurent (1938-1956)

La Lettre sur la Forêt de Mgr Labrie

Napoléon-Alexandre Labrie a vu péricliter les usines de

sciage et les postes de pêche tout au long de son enfance.

Revenu dans sa région natale à titre de prêtre-missionnaire puis

d'évêque, il se soucie rapidement des conditions économiques et

sociales faites aux 6 000 bûcherons qui chaque année quittent

leurs familles de la Rive-Sud durant de longs mois pour s'enfoncer

dans les forêts de la Côte-Nord.

La Lettre sur la Forêt

de Mgr Labrie

Napoléon-Alexandre Labrie a vu péricliter les usines de sciage et les postes de pêche tout au long de son enfance.

Revenu dans sa région natale à titre de prêtre-missionnaire puis d'évêque, il se soucie rapidement des conditions économiques et sociales faites aux 6,000 bûcherons qui chaque année quittent leurs familles de la rive-sud durant de longs mois pour s'enfoncer dans les forêt de la Côte-Nord.

Revenu dans sa région natale à titre de prêtre-missionnaire puis d'évêque, il se soucie rapidement des conditions économiques et sociales faites aux 6,000 bûcherons qui chaque année quittent leurs familles de la rive-sud durant de longs mois pour s'enfoncer dans les forêt de la Côte-Nord.

Appuyé sur des mois d'étude et de réflexion, Mgr Labrie

va publier en 1947 une lettre pastorale qui fera grand bruit

à l'époque, même en Europe.

C'est la Lettre sur la Forêt.

Dans ce texte, d'une grande pertinence encore de nos jours,

il défend une approche de développement durable, propose la

création de villages forestiers et une exploitation raisonnée de

la ressource afin d'assurer un développement plus humain à

ses concitoyens.

Appuyé sur des mois d'étude et de réflexion, Mgr Labrie

va publier en 1947 une lettre pastorale qui fera grand bruit

à l'époque, même en Europe.

C'est la Lettre sur la Forêt.

Dans ce texte, d'une grande pertinence encore de nos jours,

il défend une approche de développement durable, propose la

création de villages forestiers et une exploitation raisonnée de

la ressource afin d'assurer un développement plus humain à

ses concitoyens.

Appuyé sur des mois d'étude et de réflexion, Mgr Labrie va publier en 1947 une lettre pastorale qui fera grand bruit à l'époque, même en Europe.

C'est a Lettre sur la forêt.

Dans ce texte, d'une grande pertinence encore de nos jours, il défend une approche de développement durable, propose la création de villages forestiers et une exploitation raisonnée de la ressource afin d'assurer un développement plus humain à ses concitoyens.

"Un jour viendra où les mines auront donné leur dernier lingot,

mais la forêt, elle, continuera de pousser des arbres toujours

plus beaux et plus riches, pourvu que nous nous donnions la

peine de l'aimer et de la traiter avec intelligence, dans un

esprit de prévoyance." Mgr Labrie, Lettre sur la forêt, 1948

"Un jour viendra où les mines auront donné leur dernier lingot, mais la forêt, elle, continuera de pousser des arbres toujours plus beaux et plus riches, pourvu que nous nous donnions la peine de l'aimer et de la traiter avec intelligence, dans un esprit de prévoyance."

Mgr Labrie, Lettre sur la forêt, 1948.

Reportage de Robert Tremblay

du Groupe PVP à propos de

La Lettre sur la Forêt de Mgr Labrie

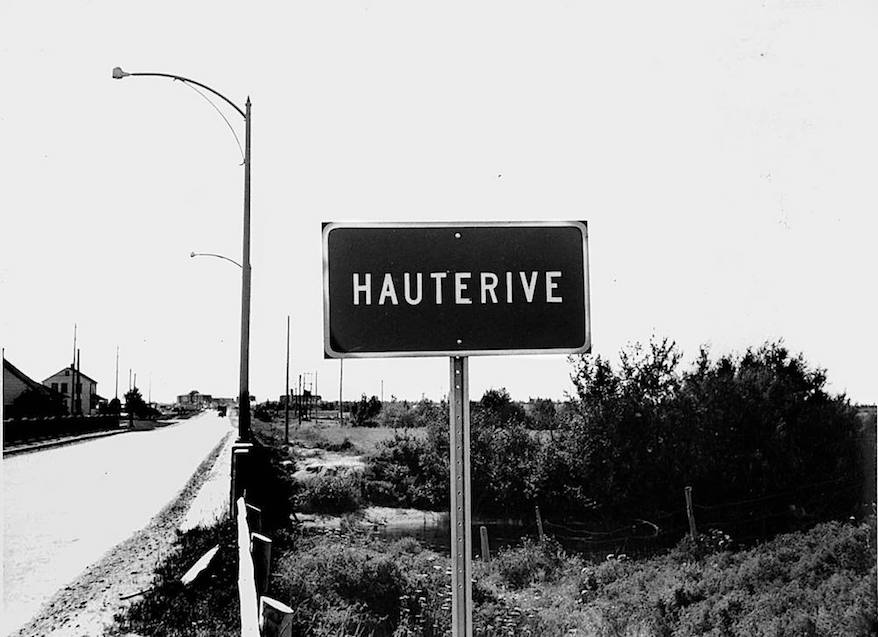

Mgr Labrie crée une ville ouverte

basée sur l'économie du savoir

Mgr Labrie crée une ville ouverte, basée sur l'économie du savoir

En 1948 Mgr Labrie décide d'installer ses futures institutions

diocésaines de santé et d’éducation à l’ouest de Baie-Comeau

et fonde la ville de Hauterive.

Il complète ainsi la mission économique du Colonel Robert

R. McCormick, fondateur de Baie-comeau, en appuyant son

projet de développement sur l’économie du savoir.

Sous son impulsion, c'est toute la région Manicouagan qui se

transforme en véritable pôle social, éducatif culturel et religieux

grâce à la création d’institutions d’envergure régionale :

Collège classique de Hauterive,

écoles primaires et secondaires,

école Normale pour la formation des enseignantes,

Évêché du diocèse du Golfe St-Laurent,

Hôtel-Dieu de Hauterive,

Caisse populaire de Hauterive,

sans parler des communautés religieuses, dont les Sœurs

Hospitalières qu’il a su convaincre de le suivre dans mission.

Tout cela en seulement 10 ans de 1946 à 1956

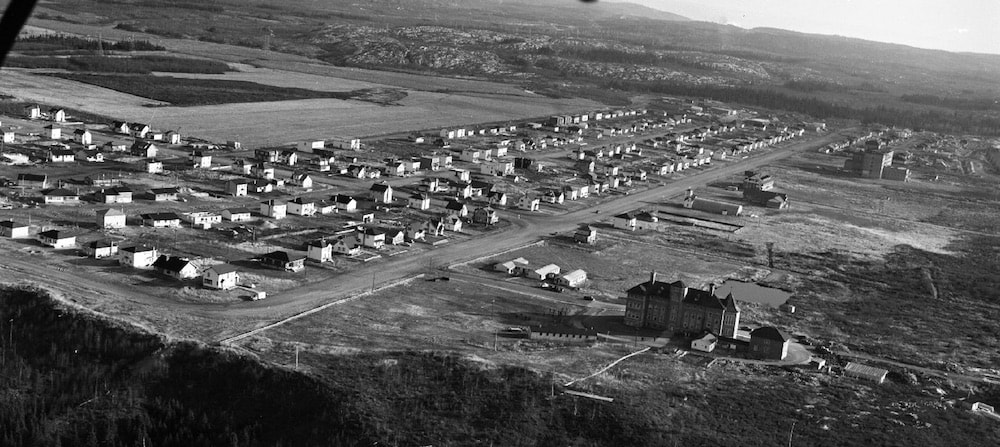

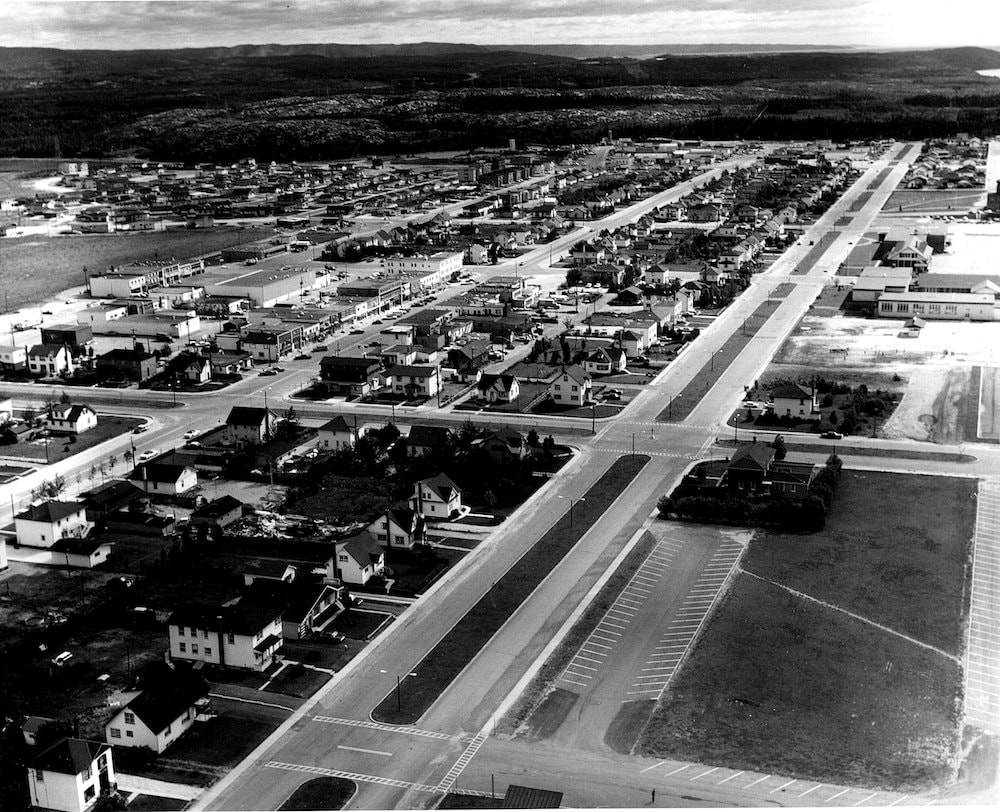

En 1948 Mgr Labrie décide d'installer ses futures institutions diocésaines de santé et d'éducation à l'ouest de Baie-Comeau et fonde la ville de Hauterive.

Il complète ainsi la mission économique du Colonel Robert R. McCormick, fondateur de Baie-Comeau, en appuyant son projet d'expansion sur l'économie du savoir.

Sous son impulsion c'est toute la région Manicouagan qui se transforme en véritable pôle social, éducatif, culturel et religieux grâce à la création d'institutions d'envergure régionale:

Collège classique de Hauterive – écoles primaires et secondaires – école Normale pour la formation des enseignantes – Évêché de diocèse du Golge Saint-Laurent – Hôtel-Dieu de Hauterive – Caisse populaire de Hauterive,

sans parler des communautés religieuses, dont les Sœurs Hospitalières, qu'il a su convaincre de le suivre dans sa mission.

Tout cela en seulement 10 ans de 1946 à 1956.

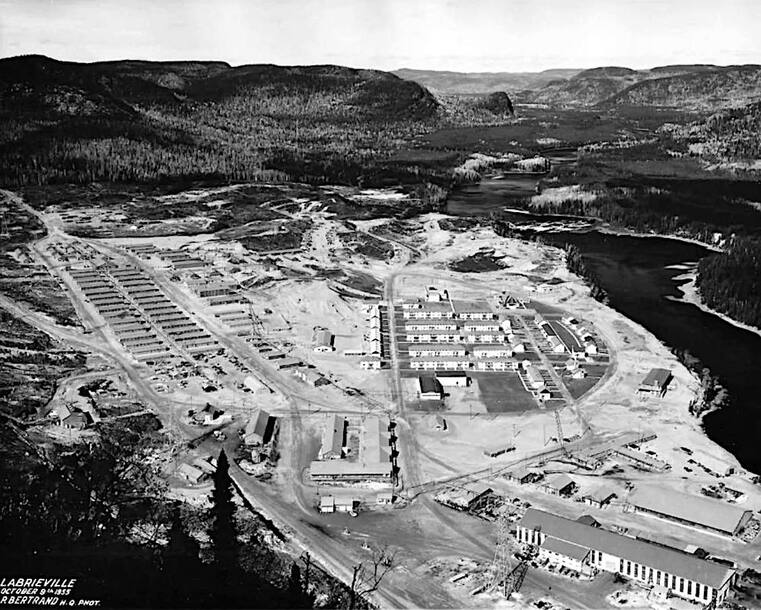

LES PIONNIERS DE HAUTERIVE

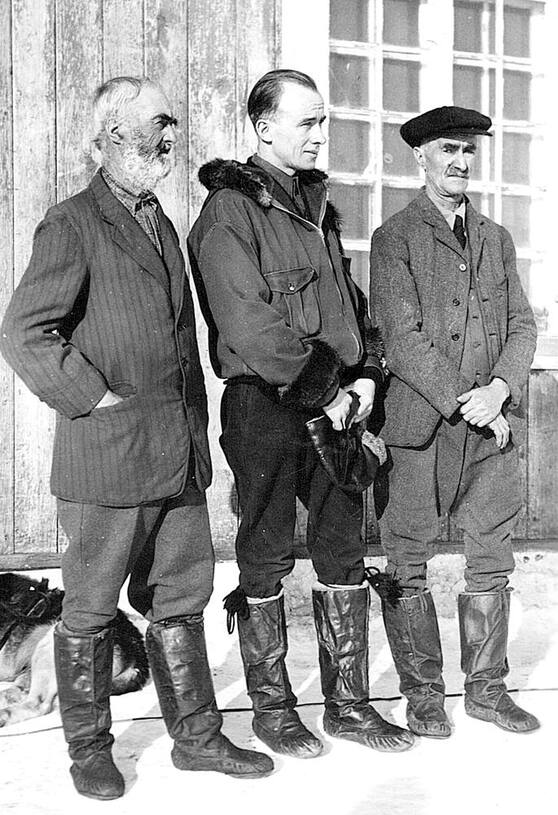

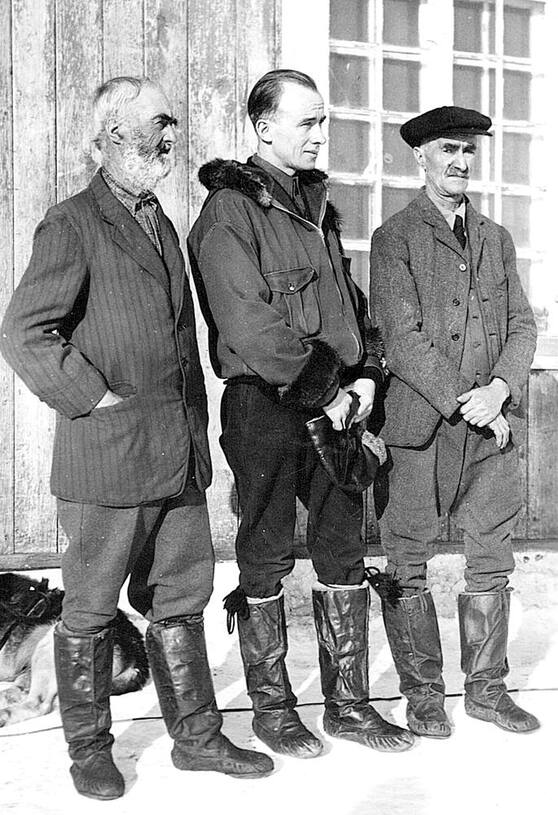

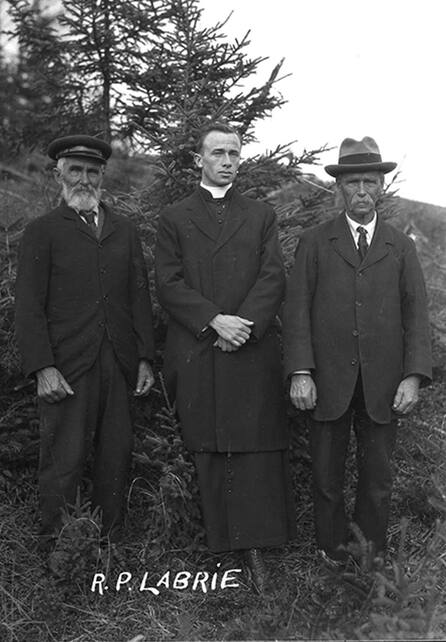

17 avril 1948. Abattage officiel du premier arbre à Hauterive par Mgr Labrie et les membres de la Société de développement de Hauterive. Premier à gauche (à genoux) Siméon Lévesque, J. Donat Bergeron, Raoul Gauthier, Albéric Gagné, John Darby, Pierre Levasseur, Benoit Trudel et Mgr Labrie – Société historique de la Côte-Nord

Le 17 avril 1948, Mgr Labrie et un groupe de citoyens de Baie-

Comeau voulant l'accompagner dans son projet d'établissement,

coupent les premières épinettes sur le plateau situé à la Rivière

Amédée, près de la ferme de M. Benoît Trudel.

Ce sont les pionniers fondateurs de Hauterive :

Albéric Gagné

Benoit Trudel

J. Donat Bergeron

Édouard Couture

Ephrem Lebreux

Gilbert Moffat

Henri Fortier

John Darby

Léo Tremblay

Pierre Levasseur

Raoul Gauthier

Rousseau Lepage

Siméon Lévesque

Yvon Parent

et

Mgr René Bélanger

LES PIONNIERS DE HAUTERIVE

17 avril 1948. Abattage officiel du premier arbre à Hauterive par Mgr Labrie et les membres de la Société de développement de Hauterive. Premier à gauche (à genoux) Siméon Lévesque, J. Donat Bergeron, Raoul Gauthier, Albéric Gagné, John Darby, Pierre Levasseur, Benoit Trudel et Mgr Labrie – Société historique de la Côte-Nord

Le 17 avril 1948, Mgr Labrie et un groupe de citoyens de Baie-Comeau voulant l'accompagner dans son projet d'établissement, coupent les premières épinettes sur le plateau situé à la rivière Amédée, à l'ouest de Baie-Comeau, près de la ferme de M. Benoît Trudel.

Ce sont les pionniers fondateurs de Hauterive:

Albéric Gagné

Benoit Trudel

J. Donat Bergeron

Édouard Couture

Ephrem Lebreux

Gilbert Moffat

Henri Fortier

John Darby

Léo Tremblay

Pierre Levasseur

Raoul Gauthier

Rousseau Lepage

Siméon Lévesque

Yvon Parent

Benoit Trudel

J. Donat Bergeron

Édouard Couture

Ephrem Lebreux

Gilbert Moffat

Henri Fortier

John Darby

Léo Tremblay

Pierre Levasseur

Raoul Gauthier

Rousseau Lepage

Siméon Lévesque

Yvon Parent

UN FILM D'ARCHIVES INÉDIT

Ce bout de film méconnu a été découvert dans les

archives des Eudistes. Le moment est historique.

On y voit Mgr Labrie et ses compagnons abattre

les premières épinettes de Hauterive.

M. Ernie Furgusson de la papetière de Baie-Comeau

s'engagera à acheter tout le bois qui sera coupé

pour faire place à la nouvelle ville, apportant ainsi

une aide cruciale.

Ces images sont probablement tournées par le célèbre

coureur des bois et cinéaste, Paul Provencher.

Ce bout de film méconnu a été découvert dans les

archives des Eudistes. Le moment est historique.

On y voit Mgr Labrie et ses compagnons abattre

les premières épinettes de Hauterive.

M. Ernie Furgusson de la papetière de Baie-Comeau

s'engagera à acheter tout le bois qui sera coupé

pour faire place à la nouvelle ville, apportant ainsi

une aide cruciale.

Ces images sont probablement tournées par le célèbre

coureur des bois et cinéaste, Paul Provencher.

UN FILM D'ARCHIVES INÉDIT

Ce bout de film méconnu a été découvert dans les archives des Eudistes.

Le moment est historique.

On y voit Mgr Labrie et ses compagnons abattre les premieres épinettes de Hauterive.

M. Ernie Furgusson de la papetière de Baie-Comeau s'engagera à achetter tout le bois qui sera coupé pour faire place à la nouvelle ville, apportant ainsi une aide cruciale.

Ces images sont probablement tournée par le célèbre coureur des bois et cinéaste, Paul Provencher.

Ce bout de film méconnu a été découvert dans les archives des Eudistes.

Le moment est historique.

On y voit Mgr Labrie et ses compagnons abattre les premieres épinettes de Hauterive.

M. Ernie Furgusson de la papetière de Baie-Comeau s'engagera à achetter tout le bois qui sera coupé pour faire place à la nouvelle ville, apportant ainsi une aide cruciale.

Ces images sont probablement tournée par le célèbre coureur des bois et cinéaste, Paul Provencher.

HAUTERIVE, UNE HISTOIRE

DE SOLIDARITÉ CITOYENNE

DE SOLIDARITÉ CITOYENNE

HAUTERIVE, UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ CITOYENNE

Cette expansion vers l’ouest s’est faite avec un capital initial

de seulement 18 000$, comparativement aux 30 millions dont

disposaient le Colonel Robert R. McCormick et M. Arthur Schmon

en 1937 pour construire Baie-Comeau et sa papetière.

C'est dire que la réussite du projet de Mgr Labrie reposa en

grande partie sur l’entraide et la débrouillardise de celles et

ceux qui ont accepté de le suivre dans son aventure, dont

plusieurs familles de Baie-Comeau.

Cette expansion vers l'ouest s'est faite avec un capital initial de seulement 18 000$, comparativement aux 30 millions dont disposaient le Colonel Robert R. McCormick et M. Arthur Schmon en 1937 pour construire Baie-Comeau et sa papetière.

C'est dire que la réussite du projet de Mgr Labrie reposa en grande partie sur la débrouillardise et l'entraide de celles et ceux qui ont accepté de le suivre dans son aventure, dont plusieurs familles de Baie-Comeau.

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA MANICOUAGAN

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA MANICOUAGAN

Les initiatives de Mgr Labrie ont favorisé une expansion remarquable

du territoire et de la population du Grand Baie-Comeau.

L'ouverture de de la ville de Hauterive a permis l’établissement

de milliers de travailleurs et de leurs familles venus participer

à l’aventure des chantiers hydro-électriques Manic-Outardes,

premier projet collectif du Québec moderne.

Ils avaient ainsi la certitude d'y trouver tous les services

nécessaires à la vie citoyenne et au développement humain.

Les initiatives de Mgr Labrie ont favorisé une expansion remarquable du territoire et de la population du Grand Baie-Comeau.

La création de la ville de Hauterive a permis l'établissement de milliers de travailleurs et de leurs familles venus participer dans les année 60, à l'aventure des chantiers hydro-électrique Manic-Outardes, premier projet collectif du Québec moderne.

Ils avaient ainsi la certitude d'y trouver tous les services nécessaires à la vie citoyenne et au développement humain.

UN PROJET APPUYÉ PAR LA PAPETIÈRE

DE BAIE-COMEAU

DE BAIE-COMEAU

UN PROJET APPUYÉ PAR LA PAPETIÈRE DE BAIE-COMEAU

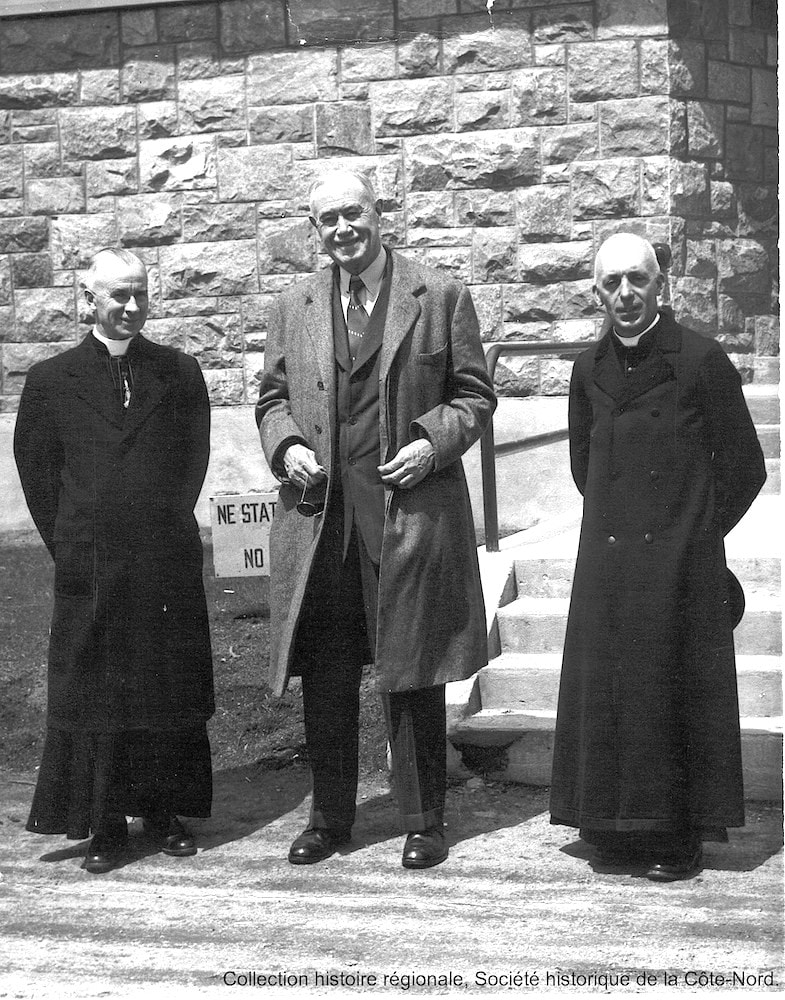

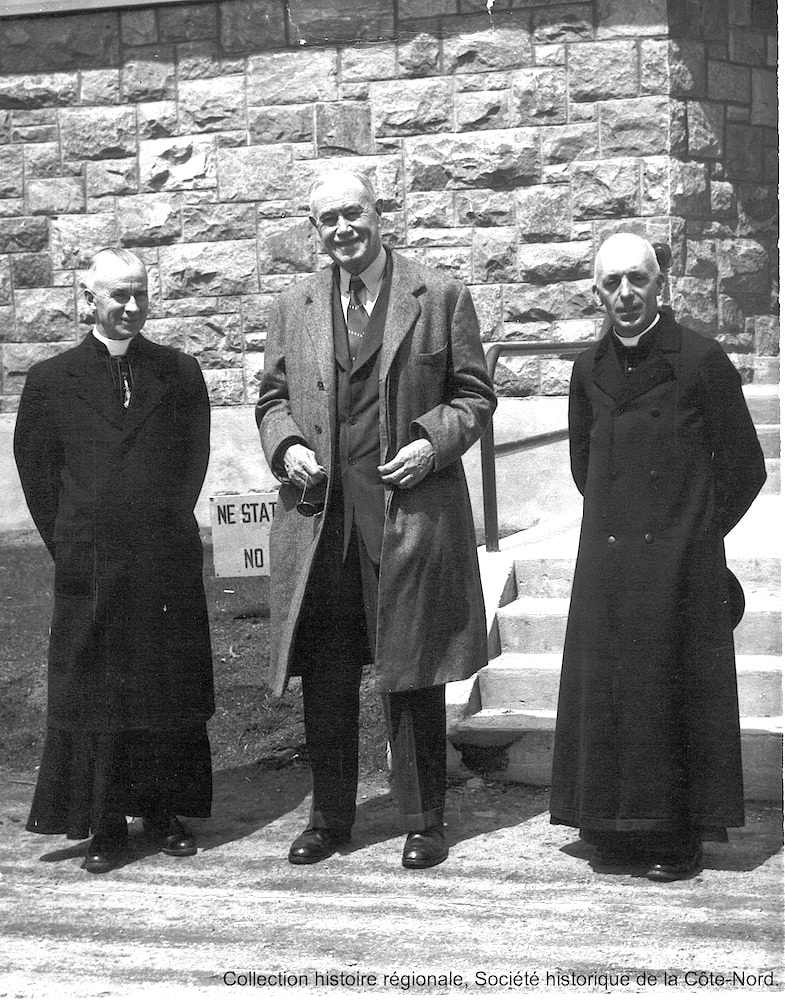

Comme le relate Mgr Labrie dans ses mémoires, la création

de Hauterive, en dehors des limites de Baie-Comeau, s’est

faite avec la collaboration de messieurs McCormick et Schmon,

respectivement propriétaire et président de la papetière QNS

et fondateurs de Baie-Comeau.

Cette dernière attirait alors de plus en plus de monde, victime

de son succès économique. Le manque de logements était

devenu criant et la compagnie QNS, reponsable en grande

partie de la gestion de la ville, ne pouvait ni ne souhaitait en

assumer l’expansion au delà de ses propres besoins.

Comme le relate Mgr Labrie dans ses mémoires, la création de Hauterive, en dehors des limites de la ville de Baie-Comeau, s'est faite avec la collaboration de messieurs McCormick et Schmon, respectivement propriétaire et président de la papetière QNS et fondateurs de Baie-Comeau.

Cette dernière attirait alors de plus en plus de monde, victime de son succès économique.

Le manque de logements était devenu criant et la compagnie QNS, responsable en grande partie de la gestion de la ville, ne pouvait ni ne souhaitait en assumer l'expansion au delà de ses propres besoins.

De plus Mgr Labrie voulait avoir les coudées franches pour

mener à bien sa mission éducative, sociale et religieuse.

S'il y eut de la résistance à "la grande folie de l'évêque" comme

les dénigrieurs du projet aimaient à le qualifier, elle est venue de

certaines élites locales et non pas des grands patrons de la

papetière de Baie-Comeau qui ont toujours appuyé son projet.

Son président, M. Schmon, accordera d’ailleurs un prêt de 25 000$

pour la construction de l’aqueduc de la nouvelle ville. Le gérant du

département responsable de fournir le bois à l'usine, M. T.B. Fraser,

sera d'une aide précieuse lui aussi de même que M. Ernie Furgusson

De plus Mgr Labrie voulait avoir les coudées franches pour mener à bien sa mission éducative, sociale et religieuse.

S'il y eut de la résistance à "la grande folie de l'évêque" comme les dénigreurs du projet aimaient à le qualifier, elle est venue de certaines élites locales et non pas des grands patrons de la papatière de Baie-Comeau qui ont toujours appuyé son projet.

Son président, M. Arthur Schmon, accordera d'ailleurs un prêt de 25,000$ pour la construction de l'aqueduc de la nouvelle ville.

Le gérant du département responsable de fournir le bois à l'usine, M. T.B. Fraser, sera d'une aide précieuse lui aussi de même que M. Ernie Furgusson.

UNE SOURCE DE FIERTÉ

UNE SOURCE DE FIERTÉ

Les deux villes de Baie-Comeau et Hauterive seront fusionnées

en 1982, non sans mal. Mais avec le recul, l’édification de

Hauterive avec ses institutions sociales et éducatives fut

une aventure humaine exceptionnelle.

Les citoyens de la Manicouagan et du Grand Baie-Comeau

peuvent être fiers et reconnaissants envers celui qui a tout

initié: Mgr Napoléon-Alexandre Labrie.

Les deux villes de Baie-Comeau et Hauterive seront fusionnées en 1982, non sans mal.

Mais avec le recul, l'édification de Hauterive avec ses institutions sociales et éducatives est venue donner un nouvel élan à la région.

Ce fut une aventure humaine exceptionnelle dont les citoyens de la Manicouagan et du Grand Baie-Comeau peuvent être fiers et reconnaissants envers celui qui a tout initié: Mgr Napoléon-Alexandre Labrie.

Lien vers une vidéo sur la création de Hauterive

Démission de Mgr Labrie

À la surprise de tout le monde, Mgr Labrie démissionne et quitte

la région de manière tout à fait imprévue en novembre 1956

" pour des raisons qui lui sont absolument personnelles"

comme il le dit dans ses mémoires. Il n'y remettra jamais les pieds.

Son départ va susciter et suscite encore bien des questions,

d'autant plus qu'il n'a jamais voulu s'en expliquer.

L'historien Pierre Frenette évoque un drame sanglant qui affecte

sa famille au printemps 56, avec un meurtre suivi d'un suicide.

la région de manière tout à fait imprévue en novembre 1956

" pour des raisons qui lui sont absolument personnelles"

comme il le dit dans ses mémoires. Il n'y remettra jamais les pieds.

Son départ va susciter et suscite encore bien des questions,

d'autant plus qu'il n'a jamais voulu s'en expliquer.

L'historien Pierre Frenette évoque un drame sanglant qui affecte

sa famille au printemps 56, avec un meurtre suivi d'un suicide.

"Il y a eu un drame épouvantable,l'évêque en a ressenti la honte et a offert spontanément sa démission, dans un esprit d'obéissance qui se confirme dans tous ses écrits. Mais un nouveau patron, Mgr Panico, visiblement plus soucieux au qu'en dira-t-on, décide de l'accepter.

Tous les observateurs, y compris chez ses confrères eudistes et l'évêque lui-même, sont abasourdis par cette décision."

Frenette, Pierre (2003) "Mémoires d’un pionnier de la Côte-Nord" Pierre Frenette et

la Société historique de la Côte-Nord, p.32

"Quand on sait, à la lecture de ses Mémoires, qu’il envisageait d’ajouter un orphelinat et un « hospice » pour les personnes âgées à cette panoplie institutionnelle régionale, on évalue mieux l’ampleur de sa contribution à l’émergence d’une Côte-Nord moderne."

Frenette, Pierre (2009) "Des « Belles-lettres » des sciences et des techniques".

Société historique de la Côte-Nord, p.19

Le buste que nous comptons installer dans les limites de

l'ancienne ville de Hauterive, aujourd'hui le secteur Mingan du

Grand Baie-Comeau, témoignera pour les générations à venir

du passage marquant de Napoléon-Alexandre Labrie

sur notre territoire et dans notre histoire régionale.

DÉMISSION DE MGR LABRIE

À la surprise de tout le monde, Mgr Labrie démissionne et quitte la région de manière tout à fait imprévue en novembre 1956 "pour des raisons qui lui sont absoluement personnelles" dira-t-il dans ses mémoires.

Il n'y remettra jamais les pieds.

Son départ va susciter et suscite encore bien des questions.

Il n'a jamais voulu s'en expliquer.

L'historien Pierre Frenette évoque un drame sanglant qui affecte sa famille au printemps 1956, avec un meurtre suivi d'un suicide.

Il n'y remettra jamais les pieds.

Son départ va susciter et suscite encore bien des questions.

Il n'a jamais voulu s'en expliquer.

L'historien Pierre Frenette évoque un drame sanglant qui affecte sa famille au printemps 1956, avec un meurtre suivi d'un suicide.

"Il y a eu un drame épouvantable, l'évêque en a ressenti la honte et a offert spontanément sa démission, dans un esprit d'obéissance qui se confirme dans tout ses écrits.

Mais un nouveau patron, Mgr Panico, visiblement plus soucieux au qu'en dira-t-on, décide de l'accepter.

Tous les observateurs, y compris chez ses confrères eudistes et l'évêque lui-même, sont abasourdis par cette décision."

Frenette, Pierre (2003). "Mémoires d'un pionniers de la Côte-Nord" Pierre Frenette et La société historique de la Côte-Nord, p.32

"Quand on sait à la lecture de ses Mémoires qu'il envisageait d'ajouter un orphelinat et un "hospice" pour les personnes âgées, à cette panoplie institutionnelle régionale, on évalue mieux l'ampleur de sa contribution à l'émergence d'une Côte-Nord moderne"

Frenette, Pierre (2009) "Des « Belles-lettres » des sciences et des techniques. Société historique de la Côte-Nord, p.19

Mais un nouveau patron, Mgr Panico, visiblement plus soucieux au qu'en dira-t-on, décide de l'accepter.

Tous les observateurs, y compris chez ses confrères eudistes et l'évêque lui-même, sont abasourdis par cette décision."

Frenette, Pierre (2003). "Mémoires d'un pionniers de la Côte-Nord" Pierre Frenette et La société historique de la Côte-Nord, p.32

"Quand on sait à la lecture de ses Mémoires qu'il envisageait d'ajouter un orphelinat et un "hospice" pour les personnes âgées, à cette panoplie institutionnelle régionale, on évalue mieux l'ampleur de sa contribution à l'émergence d'une Côte-Nord moderne"

Frenette, Pierre (2009) "Des « Belles-lettres » des sciences et des techniques. Société historique de la Côte-Nord, p.19

Le buste en bronze que nous comptons installer dans un lieu commémoratif de l'ancienne ville de Hauterive, aujourd'hui le secteur Mingan du Grand Baie-Comeau, témoignera pour les générations à venir du passage marquant de Napoléon-Alexandre Labrie sur notre territoire et dans notre histoire régionale.

Contact:

[email protected]

" Mettre en valeur L'IDENTITÉ ARTISTIQUE DE LA MANICOUAGAN

Copyright © Le Grand Rappel 2018