La Lettre sur la Forêt de Mgr Labrie

"Un jour viendra où les mines auront donné leur dernier lingot,

mais la forêt, elle, continuera de pousser des arbres toujours

plus beaux et plus riches, pourvu que nous nous donnions la

peine de l'aimer et de la traiter avec intelligence, dans un

esprit de prévoyance." Mgr Labrie, Lettre sur la forêt, 1948

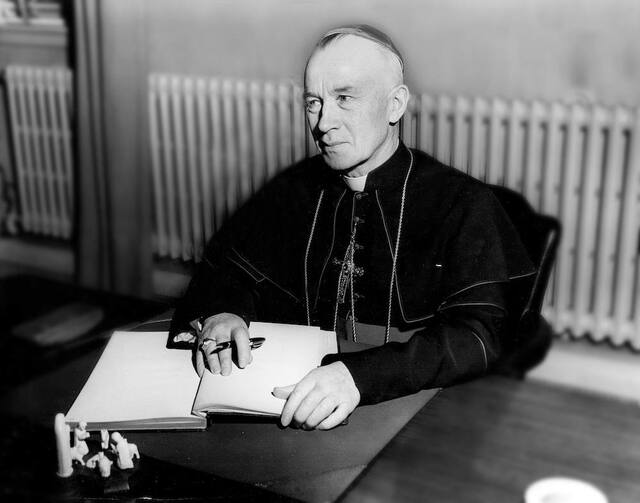

Napoléon-Alexandre Labrie a vu péricliter les usines de

sciage et les postes de pêche tout au long de son enfance.

Revenu dans sa région natale à titre de prêtre-missionnaire puis

d'évêque, il se soucie rapidement des conditions économiques et

sociales faites aux 6 000 bûcherons qui chaque année quittent

leurs familles de la Rive-Sud durant de longs mois pour s'enfoncer

dans les forêts de la Côte-Nord.

La Lettre sur la Forêt

de Mgr Labrie

"Un jour viendra où les mines auront donné leur dernier lingot, mais la forêt, elle, continuera de pousser des arbres toujours plus beaux et plus riches, pourvu que nous nous donnions la peine de l'aimer et de la traiter avec intelligence, dans un esprit de prévoyance."

Mgr Labrie, Lettre sur la forêt, 1948.

Napoléon-Alexandre Labrie a vu péricliter les usines de sciage et les postes de pêche tout au long de son enfance.

Revenu dans sa région natale à titre de prêtre-missionnaire puis d'évêque, il se soucie rapidement des conditions économiques et sociales faites aux 6,000 bûcherons qui chaque année quittent leurs familles de la rive-sud durant de longs mois pour s'enfoncer dans les forêt de la Côte-Nord.

Revenu dans sa région natale à titre de prêtre-missionnaire puis d'évêque, il se soucie rapidement des conditions économiques et sociales faites aux 6,000 bûcherons qui chaque année quittent leurs familles de la rive-sud durant de longs mois pour s'enfoncer dans les forêt de la Côte-Nord.

Appuyé sur des mois d'étude et de réflexion, Mgr Labrie

va publier en 1948 une lettre pastorale qui fera grand bruit

à l'époque, même en Europe.

C'est la Lettre sur la Forêt.

Dans ce texte, d'une grande pertinence encore de nos jours,

il défend une approche de développement durable, propose la

création de villages forestiers et une exploitation raisonnée de

la ressource afin d'assurer un développement plus humain à

ses concitoyens.

Appuyé sur des mois d'étude et de réflexion, Mgr Labrie

va publier en 1948 une lettre pastorale qui fera grand bruit

à l'époque, même en Europe.

C'est la Lettre sur la Forêt.

Dans ce texte, d'une grande pertinence encore de nos jours,

il défend une approche de développement durable, propose la

création de villages forestiers et une exploitation raisonnée de

la ressource afin d'assurer un développement plus humain à

ses concitoyens.

Appuyé sur des mois d'étude et de réflexion, Mgr Labrie va publier en 1948 une lettre pastorale qui fera grand bruit à l'époque, même en Europe.

C'est a Lettre sur la forêt.

Dans ce texte, d'une grande pertinence encore de nos jours, il défend une approche de développement durable, propose la création de villages forestiers et une exploitation raisonnée de la ressource afin d'assurer un développement plus humain à ses concitoyens.