Hommage de Gilles Vigneault

envers Mgr N.A. Labrie

Hommage de Gilles Vigneault

envers Mgr N.A. Labrie

Dans le courant des années 1930-40, en l'absence de toute

institution d'enseignement supérieur, Mgr Labrie envoie, à même

son budget et aux prix de grands sacrifices, des étudiants et des

étudiantes à Rimouski au Collège classique et à l'École des Arts

et Métiers de même qu'à la Faculté des Sciences sociales de

l'Université Laval. Gilles Vigneault va bénéficier de cette

bienveillance. Il témoigne dans un texte de reconnaissance

envers son bienfaiteur paru en 1993, que Mgr Labrie n'exigeait

pas en retour que les bénéficiaires se destinent nécessairement

à une vocation religieuse.

institution d'enseignement supérieur, Mgr Labrie envoie, à même

son budget et aux prix de grands sacrifices, des étudiants et des

étudiantes à Rimouski au Collège classique et à l'École des Arts

et Métiers de même qu'à la Faculté des Sciences sociales de

l'Université Laval. Gilles Vigneault va bénéficier de cette

bienveillance. Il témoigne dans un texte de reconnaissance

envers son bienfaiteur paru en 1993, que Mgr Labrie n'exigeait

pas en retour que les bénéficiaires se destinent nécessairement

à une vocation religieuse.

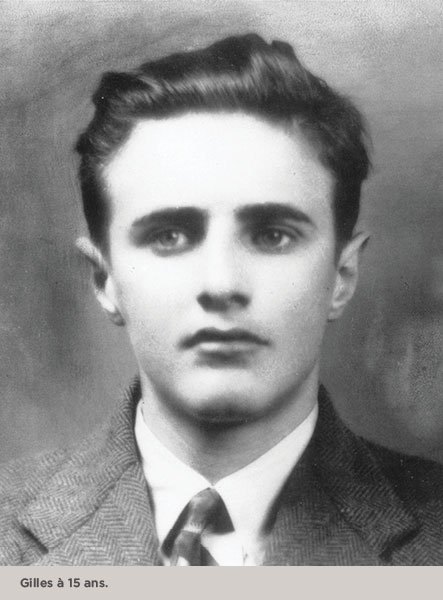

Un soir de septembre en 1942, je me retrouvais sur le pont du «Sable Island», un bateau anciennement luxueux qui avait appartenu à un armateur grec avant d'entreprendre sa carrière de caboteur sur la Côte-Nord, avec un voyage à faire chaque semaine entre Montréal et Blanc-Sablon. Je m'en allais étudier. Au séminaire de Rimouski. Le cours classique. J'en avais pour huit ans, à partir de dix mois par année, loin... Oh! très loin de Natashquan natal.

Mais quelle chance j'avais! Quel privilège, et cela grâce à un être exceptionnel qui était vicaire apostolique de Labrador: Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie. Il y avait déjà plusieurs années, ce prêtre érudit, cet apôtre de la connaissance, ce visionnaire au grand coeur lui-même issu de la côte-nord, envoyait aux études classiques les enfants de là-bas qui montraient des dispositions à une vocation sacerdotale.

Mais je tiens à dire ici que cette seconde possibilité n'était pas une condition qu'il estimait essentielle pour accéder aux générosités de l'Église. Il me le prouva plus tard.

Il y avait donc déjà des enfants du Havre Saint-Pierre et d'ailleurs qui bénéficiaient de ce système. Le Révérend Père Hulaud, Eudiste, curé de Natashquan, ayant signalé à Monseigneur Labrie quelques noms d'élèves du village, nous fûmes deux à être choisis. Le fils du télégraphiste, Patrice Vigneault, et moi-même, fils de pêcheur. Nous nous vîmes donc inscrits au séminaire de Rimouski pour septembre. Vu l'excellente septième année que nous avions eu la chance de faire avec notre «maîtresse d'école» Albina Jomphe, je me retrouvai en Élements latins B, ce qui correspondait sensiblement à une huitième année.

Je ne rencontrai vraiment Monseigneur Labrie que quelques années plus tard, alors qu'il m'invita à aller passer les fêtes à Baie-Comeau où il logeait en attendant la construction de l'évêché à Hauterive. C'était en décembre 1947. Là, je pus connaître un peu mieux l'homme qui m'avait permis de faire des études. Un homme discret, très attentif aux autres, mais presque timide, ce qui le rendait intimidant au premier abord. Après quelques jours cependant, je redevins le questionnaire vivant que j'étais au collège. Et ma curiosité finit par tisser entre nous un lien si solide que j'en arrivai à le considérer autant comme un ami que comme un père. De ces souvenirs qui me suivront toujours, je ne raconterai que ceux dont j'ai tiré une leçon particulière ou un enseignement de vie que nulle part ailleurs je n'eusse pu recevoir.

Monseigneur Labrie et son adjoint Monseigneur Bélanger habitaient alors une humble maison, assez grande quand même, sur la rue Champlain à Baie-Comeau. Patrice et moi étions invités là pour les deux semaines de vacances des fêtes. Il ne pouvait être question d'aller chez nous, c'était trop loin et trop cher pour tout le monde en avion. Aussi est-il besoin de dire à quel point nous appréciions de pouvoir quitter le séminaire et les salles de récréation immensément dégarnies de leur foule, où notre ennui des années précédentes s'étendait du réfectoire à la chapelle pour aller rejoindre nos rêves au dortoir désertique.

Nous servions la messe tous les matins dans une petite chapelle aménagée au salon, puis nous allions prendre le petit déjeuner avec «nos monseigneurs» comme disait Délima, une femme merveilleuse qui faisait office de sacristine et de cuisinière et qui montrait à notre égard une patience toute maternelle. Je crois bien que Patrice et moi-même n'avons su apprécier que bien des années plus tard le privilège de vivre ces vacances avec celui qui nous donnait tant et nous demandait si peu en retour.

C'est cette année-là que je dus avouer à Monseigneur Labrie combien ma vocation religieuse et mon attrait pour la vie ecclésiastique s'étaient... affadis. Avec un grand soulagement je l'entendis me répondre, d'une voix et d'un ton aussi affectueux et compréhensifs qui si j'eusse été son propre fils: «Mon cher Gilles, faites donc vraiment comme vous voulez... au plus profond de vous-même. Mais, de grâce, faites quelque chose!»

Ces années-là, je faisais partie de la fanfare du collège et j'avais obtenu de Monsieur Charles Morin, le chef de la fanfare, la permission d'apporter avec moi mon instrument. Un piccolo. Un après-midi d'hiver, je me crois seul dans la maison et je prends mon piccolo pour jouer un air. Monseigneur Labrie m'entend depuis son bureau. Il descend. Bien sûr, je cesse de jouer aussitôt. «Mais non, me dit-il, continuez à jouer, c'est bien.» Puis après un moment, il me demanda: vous permettez que je l'essaie? Avec plaisir, je dis. Et voilà Monseigneur qui joue du piccolo comme un virtuose, à ce qu'il me semble du moins. Après quelques airs, il me remet le piccolo: «Tu aurais dû apporter tes partitions. Moi, je jouais plutôt la flûte. Je n'ai pas appris la musique autant que j'eusse aimé. Mais tu dois continuer à travailler. La musique, ça ne vient pas tout seul. Il ne s'agit pas rien que d'avoir du talent. Le talent, c'est un cheval sauvage. Pour le harnacher, il faut du temps.»

J'ai appris plus tard que cet homme jouait également de l'accordéon, mais je n'ai jamais réussi à l'entendre. Quand je le lui dis, cela le fit bien rire et j'en suis resté là pour ma curiosité.

Il parlait couramment le montagnais, l'anglais et l'italien en plus de maîtriser impeccablement le français. Il exigeait d'ailleurs qu'on le parlât sans faute. Et nous relevait le moindre anglicisme. Et m'avait fortement encouragé dans l'intérêt que je montrais pour le latin. Le latin, c'est le solage de la pensée française, aimait-il à dire.

Il avait un phono et des disques, tous classiques comme on pouvait s'y attendre. Il nous a fait connaître Brahms et en particulier la première symphonie dont j'ai toujours le grand thème présent à la mémoire pour l'avoir entendu à souhait pendant ces deux semaines.

«On me dit que vous écrivez des vers... Accepteriez-vous de me les montrer?» me dit-il un jour que la tempête nous tenait tous dans la maison. Je les lui montrai. Il les lut avec beaucoup d'attention, me demanda si j'avais déjà essayé de faire des vers latins et à ma réponse négative me dit: «Continuez d'en faire, pourvu que cela ne vienne pas faire obstacle à vos études, car ce sont toutes vos études qui vous permettront peut-être un jour d'en faire d'aussi beaux que les grands poètes». Je m'en retournai donc au séminaire avec dans ma tête ces paroles de mon protecteur qui eurent le don d'agacer mon professeur de français. Ce dernier m'avais remis un jour ma copie farcie d'alexandrins avec, dans la marge, la note suivante: «Votre composition n'était pas mauvaise, mais les vers que vous y avez mis l'ont gâtée». Ce professeur, on s'en doute, n'était pas l'abbé Georges Beaulieu.

Je dirai pour conclure que cet homme qui m'a permis l'accès au monde de l'écriture écrivait lui-même fort bien et n'écrivait pas pour ne rien dire. Sa Lettre sur la forêt le montre assez, pour ne citer que celle qui fit le plus de bruit à l'époque. Cet homme était un écologiste avant l'heure. Et un visionnaire. En plus d'être un exemple dans sa façon de remplir son ministère, il a toujours montré pour les gloires de ce monde le dédain discret de celui qui n'a pas le souci de rentabiliser ses attitudes. Le monument qu'il a refusé qu'on lui érige n'eût été que du sable après tout. Le souvenir de ce qu'il a laissé à la Côte-Nord continuera de grandir.

Gilles Vigneault

Texte paru dans l'Église de Baie-Comeau, en supplément à l'Église canadienne, le 3 juin 1993 à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Mgr Labrie.

Dans le courant des années 1930-40, en l'absence de toute institution d'enseignement supérieur, Mgr Labrie va envoyer, à ses frais et au prix de grands sacrifices, des étudiants et des étudiantes à Rimouski au Collège classique et à l'École des Arts et Métiers de même qu'à la Faculté des Sciences sociales de l'Université Laval. Gilles Vigneault va bénéficier de cette bienveillance. Il témoigne dans un texte de reconnaissance envers son bienfaiteur paru en 1993 que Mgr Labrie n'exigeait pas en retour que les bénéficiaires se destinent à une vocation religieuse.

Un soir de septembre en 1942, je me retrouvais sur le pont du «Sable Island», un bateau anciennement luxueux qui avait appartenu à un armateur grec avant d'entreprendre sa carrière de caboteur sur la Côte-Nord, avec un voyage à faire chaque semaine entre Montréal et Blanc-Sablon. Je m'en allais étudier. Au séminaire de Rimouski. Le cours classique. J'en avais pour huit ans, à partir de dix mois par année, loin... Oh! très loin de Natashquan natal.

Mais quelle chance j'avais! Quel privilège, et cela grâce à un être exceptionnel qui était vicaire apostolique de Labrador: Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie. Il y avait déjà plusieurs années, ce prêtre érudit, cet apôtre de la connaissance, ce visionnaire au grand coeur lui-même issu de la côte-nord, envoyait aux études classiques les enfants de là-bas qui montraient des dispositions à une vocation sacerdotale.

Mais je tiens à dire ici que cette seconde possibilité n'était pas une condition qu'il estimait essentielle pour accéder aux générosités de l'Église. Il me le prouva plus tard.

Il y avait donc déjà des enfants du Havre Saint-Pierre et d'ailleurs qui bénéficiaient de ce système. Le Révérend Père Hulaud, Eudiste, curé de Natashquan, ayant signalé à Monseigneur Labrie quelques noms d'élèves du village, nous fûmes deux à être choisis. Le fils du télégraphiste, Patrice Vigneault, et moi-même, fils de pêcheur. Nous nous vîmes donc inscrits au séminaire de Rimouski pour septembre. Vu l'excellente septième année que nous avions eu la chance de faire avec notre «maîtresse d'école» Albina Jomphe, je me retrouvai en Élements latins B, ce qui correspondait sensiblement à une huitième année.

Je ne rencontrai vraiment Monseigneur Labrie que quelques années plus tard, alors qu'il m'invita à aller passer les fêtes à Baie-Comeau où il logeait en attendant la construction de l'évêché à Hauterive. C'était en décembre 1947. Là, je pus connaître un peu mieux l'homme qui m'avait permis de faire des études. Un homme discret, très attentif aux autres, mais presque timide, ce qui le rendait intimidant au premier abord. Après quelques jours cependant, je redevins le questionnaire vivant que j'étais au collège. Et ma curiosité finit par tisser entre nous un lien si solide que j'en arrivai à le considérer autant comme un ami que comme un père. De ces souvenirs qui me suivront toujours, je ne raconterai que ceux dont j'ai tiré une leçon particulière ou un enseignement de vie que nulle part ailleurs je n'eusse pu recevoir.

Monseigneur Labrie et son adjoint Monseigneur Bélanger habitaient alors une humble maison, assez grande quand même, sur la rue Champlain à Baie-Comeau. Patrice et moi étions invités là pour les deux semaines de vacances des fêtes. Il ne pouvait être question d'aller chez nous, c'était trop loin et trop cher pour tout le monde en avion. Aussi est-il besoin de dire à quel point nous appréciions de pouvoir quitter le séminaire et les salles de récréation immensément dégarnies de leur foule, où notre ennui des années précédentes s'étendait du réfectoire à la chapelle pour aller rejoindre nos rêves au dortoir désertique.

Nous servions la messe tous les matins dans une petite chapelle aménagée au salon, puis nous allions prendre le petit déjeuner avec «nos monseigneurs» comme disait Délima, une femme merveilleuse qui faisait office de sacristine et de cuisinière et qui montrait à notre égard une patience toute maternelle. Je crois bien que Patrice et moi-même n'avons su apprécier que bien des années plus tard le privilège de vivre ces vacances avec celui qui nous donnait tant et nous demandait si peu en retour.

C'est cette année-là que je dus avouer à Monseigneur Labrie combien ma vocation religieuse et mon attrait pour la vie ecclésiastique s'étaient... affadis. Avec un grand soulagement je l'entendis me répondre, d'une voix et d'un ton aussi affectueux et compréhensifs qui si j'eusse été son propre fils: «Mon cher Gilles, faites donc vraiment comme vous voulez... au plus profond de vous-même. Mais, de grâce, faites quelque chose!»

Ces années-là, je faisais partie de la fanfare du collège et j'avais obtenu de Monsieur Charles Morin, le chef de la fanfare, la permission d'apporter avec moi mon instrument. Un piccolo. Un après-midi d'hiver, je me crois seul dans la maison et je prends mon piccolo pour jouer un air. Monseigneur Labrie m'entend depuis son bureau. Il descend. Bien sûr, je cesse de jouer aussitôt. «Mais non, me dit-il, continuez à jouer, c'est bien.» Puis après un moment, il me demanda: vous permettez que je l'essaie? Avec plaisir, je dis. Et voilà Monseigneur qui joue du piccolo comme un virtuose, à ce qu'il me semble du moins. Après quelques airs, il me remet le piccolo: «Tu aurais dû apporter tes partitions. Moi, je jouais plutôt la flûte. Je n'ai pas appris la musique autant que j'eusse aimé. Mais tu dois continuer à travailler. La musique, ça ne vient pas tout seul. Il ne s'agit pas rien que d'avoir du talent. Le talent, c'est un cheval sauvage. Pour le harnacher, il faut du temps.»

J'ai appris plus tard que cet homme jouait également de l'accordéon, mais je n'ai jamais réussi à l'entendre. Quand je le lui dis, cela le fit bien rire et j'en suis resté là pour ma curiosité.

Il parlait couramment le montagnais, l'anglais et l'italien en plus de maîtriser impeccablement le français. Il exigeait d'ailleurs qu'on le parlât sans faute. Et nous relevait le moindre anglicisme. Et m'avait fortement encouragé dans l'intérêt que je montrais pour le latin. Le latin, c'est le solage de la pensée française, aimait-il à dire.

Il avait un phono et des disques, tous classiques comme on pouvait s'y attendre. Il nous a fait connaître Brahms et en particulier la première symphonie dont j'ai toujours le grand thème présent à la mémoire pour l'avoir entendu à souhait pendant ces deux semaines.

«On me dit que vous écrivez des vers... Accepteriez-vous de me les montrer?» me dit-il un jour que la tempête nous tenait tous dans la maison. Je les lui montrai. Il les lut avec beaucoup d'attention, me demanda si j'avais déjà essayé de faire des vers latins et à ma réponse négative me dit: «Continuez d'en faire, pourvu que cela ne vienne pas faire obstacle à vos études, car ce sont toutes vos études qui vous permettront peut-être un jour d'en faire d'aussi beaux que les grands poètes». Je m'en retournai donc au séminaire avec dans ma tête ces paroles de mon protecteur qui eurent le don d'agacer mon professeur de français. Ce dernier m'avais remis un jour ma copie farcie d'alexandrins avec, dans la marge, la note suivante: «Votre composition n'était pas mauvaise, mais les vers que vous y avez mis l'ont gâtée». Ce professeur, on s'en doute, n'était pas l'abbé Georges Beaulieu.

Je dirai pour conclure que cet homme qui m'a permis l'accès au monde de l'écriture écrivait lui-même fort bien et n'écrivait pas pour ne rien dire. Sa Lettre sur la forêt le montre assez, pour ne citer que celle qui fit le plus de bruit à l'époque. Cet homme était un écologiste avant l'heure. Et un visionnaire. En plus d'être un exemple dans sa façon de remplir son ministère, il a toujours montré pour les gloires de ce monde le dédain discret de celui qui n'a pas le souci de rentabiliser ses attitudes. Le monument qu'il a refusé qu'on lui érige n'eût été que du sable après tout. Le souvenir de ce qu'il a laissé à la Côte-Nord continuera de grandir.

Gilles Vigneault

Texte paru dans l'Église de Baie-Comeau, en supplément à l'Église canadienne, le 3 juin 1993 à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Mgr Labrie.